在中国历史的长河中,文化一直是国家生存和发展的重要支撑。明朝建立之初,就有着一系列旨在推动国家文化事业发展、加强统治基础和增强国力的手段。其中,“文以载道”这一概念,便成为明朝早期文化政策的核心理念。

朱元璋篡夺大位后,他面临着如何迅速巩固自己的统治地位的问题。这不仅仅是一场政治斗争,更是一个关于思想与信仰、教育与传承的深刻考验。在这个过程中,朱元璋认识到,只有通过书写来记录历史、传播知识和弘扬道德,这才能够确保社会稳定和国家繁荣。

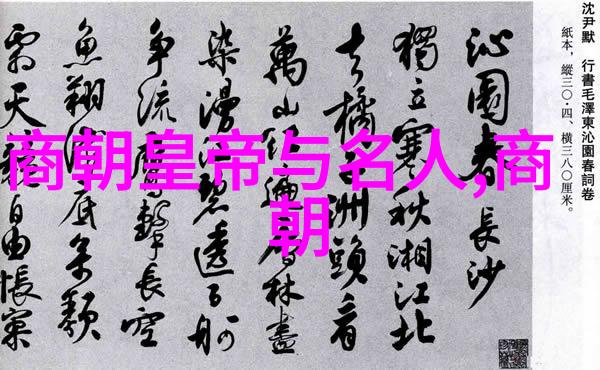

“文以载道”的含义非常丰富,它既包含了对文学艺术作品所承载信息量巨大的认知,也体现了对文字记忆、书籍收藏等方面的重视。而在当时背景下,这种重视更是具有深远意义。因为这意味着除了军事力量外,还需要依靠一种超越地域、时间和人群的媒介——文字——来实现集权统治。

因此,在明太祖即位后的最初几年里,他采取了一系列措施来推广“文以载道”的理念。他首先提倡儒学,并将其作为官方宗教,将孔子尊为圣人,设立孔庙祭祀,以此来加强皇权合法性,同时也通过儒家教育培养忠诚于中央政府的人才队伍。

为了进一步普及读书习惯,明太祖还实行了科举制度,即考试选拔官员。这不仅促进了士人的职业发展,也激励民众学习经典,从而形成了一股持续不断的人民阅读热潮。此外,由于科举考试往往需要大量参考文献,因此,一大批印刷工艺得到了快速发展,这直接导致了《千字文》、《三字经》等儿童启蒙读物的大规模出版,以及更多各种各样的图书流通开花结果,最终形成了一个庞大的出版网络,为人们提供了更多获取知识资源的地方。

然而,“文以载道”并不是单纯的一种意识形态工具,而是在具体实施过程中,又融入了一些实际政治目的。比如,对于那些曾经参与反抗或支持过其他政权的人来说,他们被要求向新政权表达忠诚,从而通过他们手中的笔墨证明自己拥护新秩序。这样的做法,不仅让这些人物失去了独立思考空间,更使得他们成为了宣传新政权正统性的工具。

另外,“文以载道”还包括了一种审查制度,即所有发表的文章都要经过严格审查,以确保内容符合官方意志。此这种控制方式,不仅能有效地防止异己势力的产生,还能保证所有公共言论都服务于中央集权,使得整个社会处于一种相对稳定的状态之下。

总结来说,“文以载道”不只是一个简单的话语,它背后蕴含着复杂的情感纠葛以及多层次的心智战略。在朱元璋篡夺大位之后,他利用这一理念构建起一个新的帝国,而这个帝国则依赖于文字记忆中的历史真实性与虚假性的平衡,以及对于知识分子的控制与引导。但无论如何看待,无疑的是,在那个时代,“文以载道”成为了维系帝国续命的一个关键因素之一,是当时最为重要且有效的手段之一,用它去塑造出一幅幅宏伟壮丽又充满争议的地图,为后来的许多研究者留下宝贵资料。不禁令人想象,如果没有那份执著的心思,没有那份坚定的决心,那么今天我们是否会看到这样一片繁荣昌盛的大好河山?