元朝的覆灭:从忽必烈到纳兰华屿的终结

元朝,作为中国历史上唯一由外族建立且统治了长时间的政权,也是被称为“四大民族”之一蒙古人的统治时期。然而,这个曾经辉煌一时的帝国最终在多方面的内忧外患中走向衰落,最终在明军手中迎来了灭亡。

元朝是怎么样灭亡的?这不仅是一个简单的问题,它背后隐藏着复杂而深刻的历史原因和事件。在探讨这个问题之前,我们首先需要了解元朝灭亡前的社会经济状况以及它面临的一系列挑战。

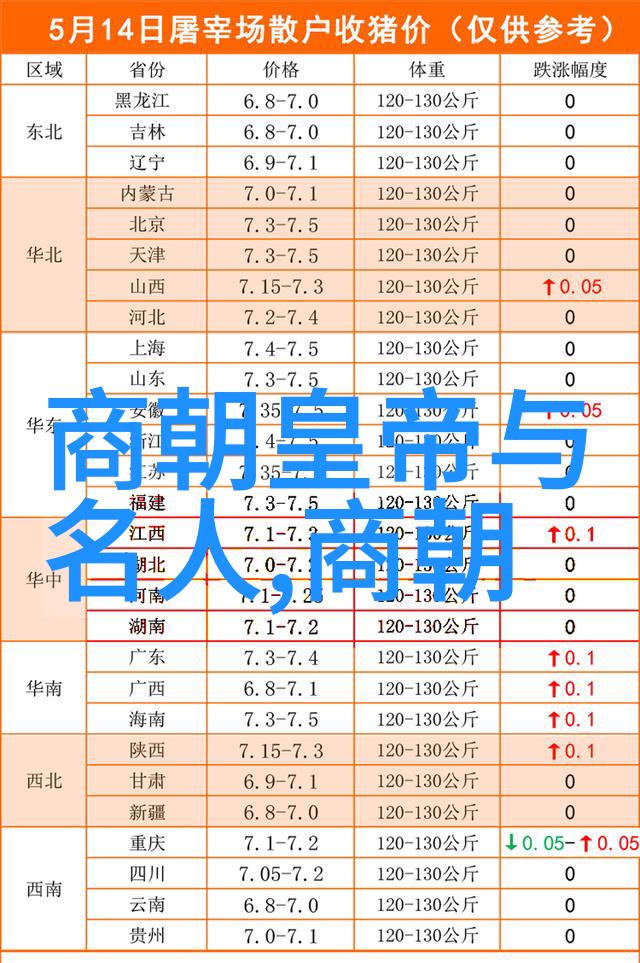

自忽必烈即位后,元朝开始了一段相对稳定的发展期间,但随着时间推移,国力逐渐衰弱。人口流失、农业生产下降、财政困难等问题成为元代晚期不可避免的问题。此外,从14世纪起,一连串严重的地震(包括1348年的汴京地震)导致了城市破坏和大量人口死亡,这进一步加剧了国家经济危机。

此外,从南宋末年起,南方地区就有反抗运动不断,其中以朱棣领导下的靖难之役最为著名。他通过一系列政治斗争最终夺取皇位,并于1370年建立明王朝。这标志着北方与南方之间长达近一个世纪的大分裂局面得以结束,为以后对抗蒙古人奠定基础。

到了15世纪初期,即使是在当时世界上领先于其他任何文明的大型舰船建造技术也不能阻止其衰落。当1462年清兵出现在漠北边陲并迫使李广发率领蒙古军队撤退至今后的新疆地区,而纳兰华屿上的最后一支成衣海盗集团在1521年被葡萄牙人击败之后,不久之后,在1557年荷兰东印度公司占领台湾,将亚洲与欧洲联系起来,同时意味着传统贸易路线受损,影响到了整个亚细亚商业网络,使得汉字文化圈中的各个国家都必须重新思考自己的国际政策和防御策略。

总而言之,虽然我们可以将元朝灭亡归因于单一事件,如纳兰华屿之战或靖难之役,但更深层次分析表明,其根源是多方面综合因素共同作用所致。这包括但不限于内部政治腐败、社会经济动荡以及来自周围国家威胁带来的压力。在这些条件下,无论是哪种形式的手段,都无法挽救已经走向崩溃的帝国。