尚师徒之学术探究:从传统技艺到现代教育的转变

一、引言

在中国悠久的历史长河中,师徒制一直是传授知识和技能的重要形式。这种制度不仅体现了中华民族尊重师长和敬业精神,也反映了对知识与技术传承的重视。然而随着时代的发展,尤其是在改革开放的大背景下,这种古老而独特的教育方式面临着前所未有的挑战和机遇。

二、尚师徒在传统文化中的地位

在中国古代,一名尚者即指那些愿意为某个宗派或门派学习武艺的人,而他的老师则被称为师傅。在这个过程中,学生不仅学习实际操作技能,还要接受道德教化和哲学思想等多方面的教育。这种互动不仅增强了个人能力,也培养了一种深厚的情感联系,即“恩义之情”——一种基于信任、尊重和责任感的人际关系。

三、尚师徒与现代教育体系

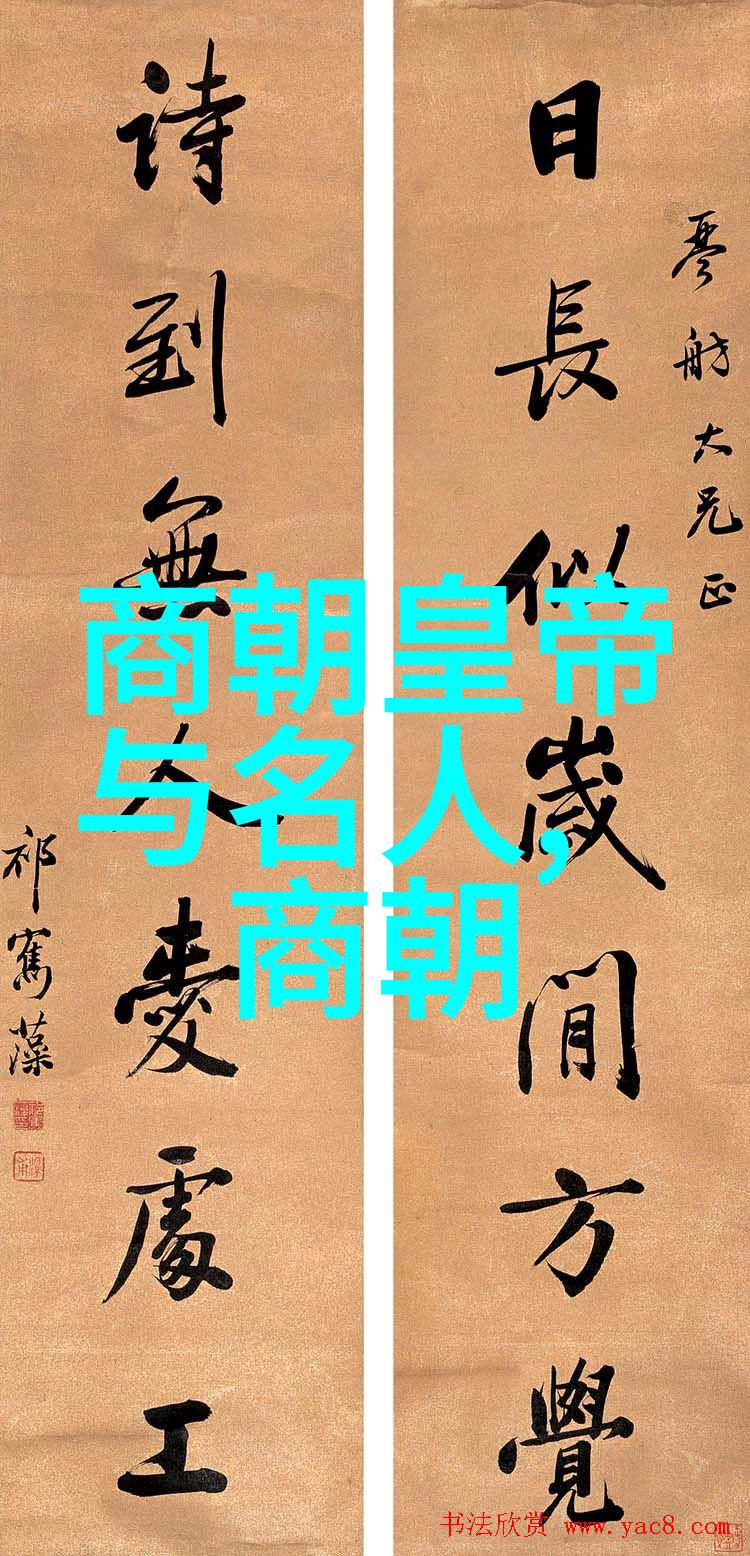

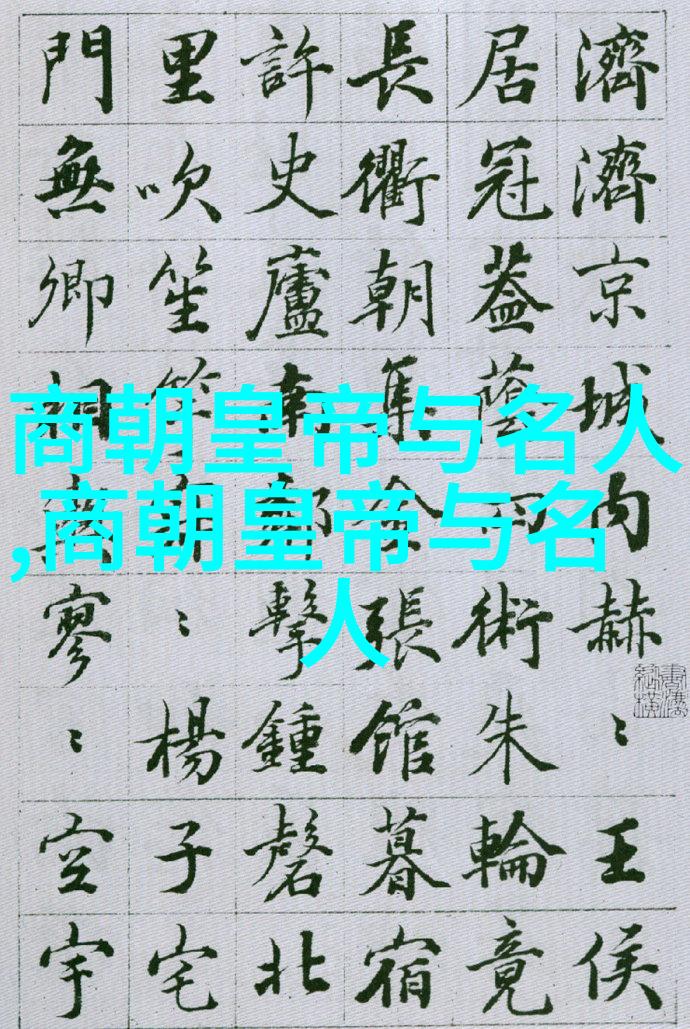

尽管现代社会已经普及了学校教育,但仍有许多领域,如艺术、体育以及部分工匠技艺等领域,在一定程度上保留着类似于尚师徒制的一些特点。例如,一些音乐学院依然采用私人教师(钢琴家)教授学生,或是一些高水平运动员会选择专职教练指导训练。此外,对于一些复杂精细的手工艺品制作,如书法、绘画或者木雕塑等,很多艺术家也倾向于通过亲自示范和一对一指导来教授他们希望继承其技艺的人。

四、新兴媒体时代下的尚师徒模式

随着互联网技术的飞速发展,我们看到新的教学模式出现,其中最典型的是网络视频课程平台。这类平台允许任何人分享自己的专业知识,无论是编程还是烹饪,都可以通过视频教程进行学习。而且,由于信息量巨大,可以根据不同的需求选择不同水平或风格的教学内容,这种自由性极大地拓展了学习者的空间,让原本只限于少数人的技艺能被更多人接触,从而实现了一定的普及效果。

五、高端职业培训中的启发

对于一些需要高度专业化技能如航空工程人员、高级金融分析员等职业,其培训往往更加注重实践操作能力,因此很容易看到当代企业采纳类似於師徒制的心得经验。在这些场合下,与正式学校相比,更强调的是实践经验积累,以及由资深从业人员带领新手逐步成长这一点。

六、小结

总结来说,虽然历史上的“尚”字带有较深层次的情感色彩,但它所代表的心理状态——愿意付出时间去寻找并跟随一个更有经验或智慧的人,是一种跨越时空界限的情怀。这份情谊,不仅适用于过去,而也是我们今天追求卓越与创新不可或缺的一部分。不管是在什么样的环境里,“寻找好老师”、“成为好助手”,这两句话背后蕴含的是人类共同追求卓越的心理结构,它们都是我们不断进步道路上的重要伙伴。