在那遥远的清朝初年,一位名叫马鹞子的将领,他的名字如同一道闪电,在历史长河中留下了不可磨灭的印记。马鹞子,一个地方军阀,他曾是明末清初时期的一员大将,在那个动荡的时代里,他不仅是一位能干之才,更是一个充满传奇色彩的人物。

他在明朝和清朝之间频繁更迭忠诚,先后加入过反清势力,也曾多次投降于清廷。他的一生犹如翻滚的大海,无常又复杂,但他的勇猛与能力,却是不容置疑的事实。在他身后留下的,是无数个战场上的英勇事迹,让人难以忘怀。

早在明末时期,马鹞子就已经展现出了他的英勇气概。跟随大同守将姜瓖麾下,他屡建奇功,当时他的名字,就像烈火一样,在人们心中燃烧不熄。当他因为未被嘉奖而再次反叛 清廷时,那份力量和热情,如同一股旋风,将所有阻碍都吹得粉碎。

面对阿济格率领的大军,马鹞子的部队就像是无坚不摧的铁壁,每当敌军临近,都会有人惊讶地称:“马鹞子至矣。”这个时候,即便是摄政王多尔衮亲征带来的重兵,也无法抵挡这股力量,而只好败退。而最终,由于个人能力出众,再加上顺治帝爱惜其才华,最终免死刑,并被任命为御前侍卫,这也成为了历史上许多人津津乐道的话题。

然而,与此同时,对于马鹞子的个人品性,小编却感到十分失望。他内心缺乏忠君之心,一切都是为了自己的利益而行动。这一点,不仅体现在他选择投靠吴三桂反清的时候,更体现在他之后逃亡、杀害亲属以及最终自尽等行为中。

所以说,为什么这位曾经深受康熙帝青睐的大臣,最终选择背叛并加入吴三桂的反乱?答案很简单:纯粹是基于个人利益和喜好。康熙十二年,当吴三桂起兵的时候,他拒绝了吴三桂的招降书,但是在之后,因为与其他官员之间的恩怨纠葛,最终决定倒戈,以此作为报复。但这种背叛,并不是出于对旧主的心系,而只是因为个人的私仇所驱使。

当然,这位英雄人物还有一项让人敬佩的地方——他的智慧。在死亡之前,他安排好了部曲和亲属,从而避免他们遭受牵连。而且据说,那种特殊的自尽方式,就是为了解释自己暴毙而亡,使得周围的人能够理解这一切,并且不会受到牵连。

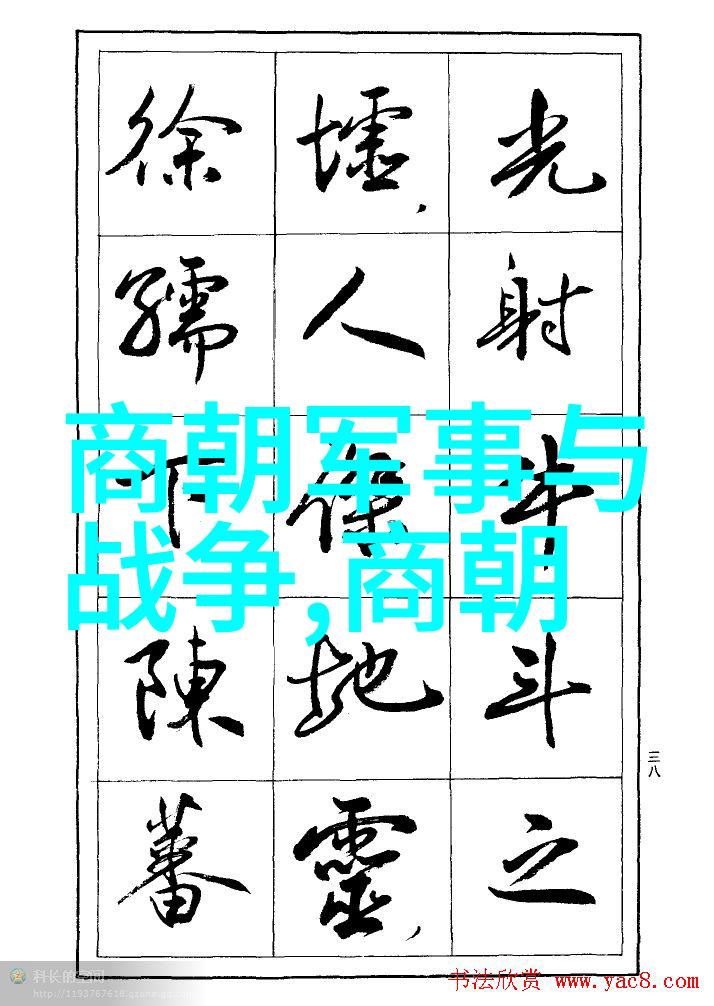

对于这样的角色来说,其评价自然也是五花八门,有些赞美有谴责,但总体来说,它们都是对这个时代人物的一种回应和探讨。顺治帝甚至康熙帝,都对其抱有期待;刘献廷则用“辅臣长七尺余”、“勇冠三军”来形容这位英杰,这些描述都透露出一种尊崇与敬仰的情感。