在中国历史的长河中,明朝和清朝是两个相继而立的朝代,它们各自有着自己的特色,但同时也存在一些共同点。明清两朝都是封建社会的产物,它们在政治、经济、文化等方面都受到了前一段时间,即元朝的影响。

首先,在政治上,明清两朝都是由少数民族建立起来的王朝。在明朝,由于朱元璋推翻了元政府,他本人也是汉族,而他所建立的是一个以汉族为主体的国家。而在清朝,由于康熙帝下令学习汉语并进行语言改革,使得满洲贵族能够与汉族官员沟通,这种融合性质使得这两个王 朝在某种程度上可以被视为是多民族国家。

其次,在军事制度上,虽然明末战乱导致了三藩之乱,但最终还是由顺治帝统一天下。在这个过程中,清廷吸取了前人的教训,将中央集权加强,并设立八旗制度,以此来维持对内外政策的一致性和稳定。然而,这种制度同样反映出了一种特定的社会结构,即一种混合性的军事行政体系。

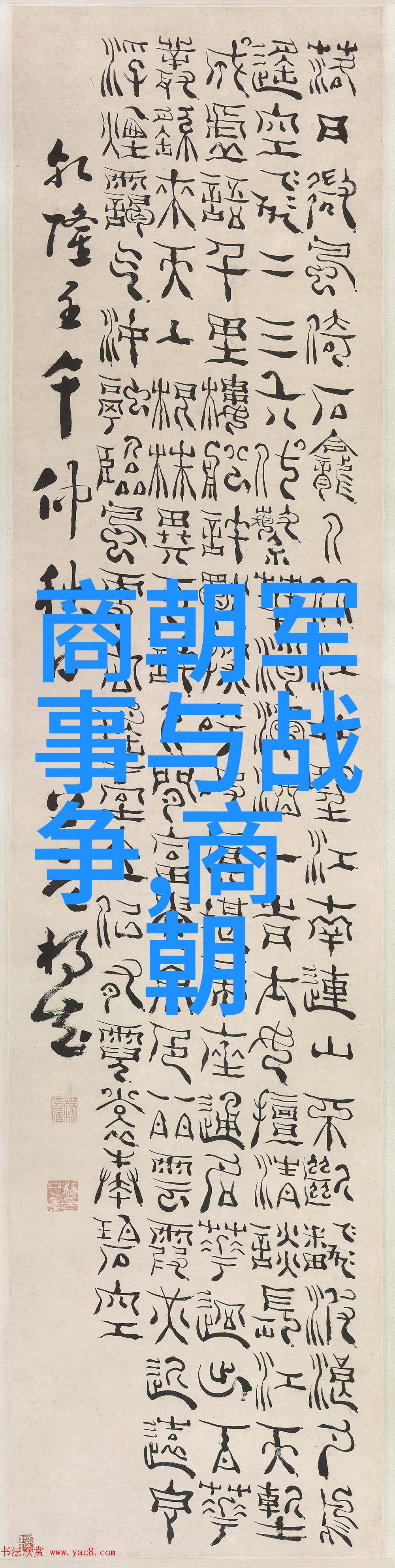

再者,在文化艺术方面,尽管由于地理位置和民族差异,对外交流受到限制,但两代文人仍然保持着一定程度上的交流。例如,《红楼梦》、《聊斋志异》等著名文学作品均出现在这一时期,而且这些作品都有着深刻的人生哲学思考,与当时社会现实紧密相连。这也表达了一种文化传承与创新相结合的心态。

不过,从不同的角度来看,不同的地方也有显著差别:

政治体制: 明 dynasty 是中国历史上的最后一个完全由汉人所组成的大型帝国,而 清 dynasty 则是一个蒙古-满洲帝国,其中后者的统治基础更加坚固,因为他们拥有强大的边境防御能力,以及严格控制农民阶级的手段。但从另一方面来说,当满洲贵族接管政权时,他们必须借助大量忠诚且熟悉中国法律体系的人才来管理日常行政工作,从而实现有效统治。

经济发展: 在经历了南京失陷之后,北方地区经济遭到极大破坏,因此需要重建农业生产以恢复国力。而随后几十年里,一系列措施如免税、土地分配等帮助确保了农业生产力的恢复,并促进了经济增长。此外,与之前辉煌繁荣的小金库相比,无论是在财政收入还是支出的规模上,都表现出了较大的变化。这种调整反映出的是新君主对国内形势以及国际关系的一个新的评估,也预示着未来可能会有新的挑战或机遇出现。

文化风尚: 明代文人墨客注重个性自由探索,同时推崇道家思想,如陶渊安《归田录》中的“山水江湖皆吾乡”,展现了一种超脱世俗、追求自然生活方式的心态。而清初则倡导儒家正统观念,如康熙帝提倡“宽仁博爱”、“讲究礼仪”,这是因为作为一个来自边疆少数民族的皇室,他们需要通过这样的方式来巩固自身的地位并融入已有的华夏文化体系中去。

总结来说,尽管如此重要却又充满变迁的一段历史,我们可以看到明清时代不仅在政治结构及文化氛围上有很大差异,而且每个时代都留下独特而深刻印记,为我们提供了解读过去、认识现在乃至预见未来的宝贵窗口。