宋代史料的编纂与流传

在宋代,随着文字之变和社会文化的发展,史书、文献、诗文等形式繁多。《续资治通鉴长编》、《东京梦华录》等历史文献,不仅记录了当时政治经济社会各个方面的情况,也反映了人们对于历史真相的追求。然而,在这些资料中,有些是由后人根据实际情况补记或添增,或者是出于某种目的而刻意夸大或修改,这就使得真实与虚构之间出现了模糊。

真伪难辨的官方档案

宋朝政府为了管理国家事务,对各种文件进行了严格分类和存档。官府档案如《宋会要辑稿》、《金石学丛考》,虽然提供了一定程度上的历史参考,但由于保存过程中的遗失、损毁,以及处理不当,使得一些重要文件甚至被错误地归入私家收藏,或被用于其他用途,从而影响了其原始信息的准确性。

个人笔记中的隐喻与寓意

在宋代文学中,如苏轼、黄庭坚等人的诗文作品往往充满深远寓意,而这些寓意常常对应着作者内心的情感或者时代背景下的思考。这类作品虽然表面上看似纯粹文学,但背后的情感和思想却承载着对现实世界深刻批判或赞美。在这种情况下,我们如何从字里行间挖掘出隐藏在表象之下的真实意义,就成为了一项挑战性的任务。

史学家的解读及其局限性

作为专业的人物,史学家们通过研究大量资料,以自己的理解来还原历史事件。但他们也受限于时代背景、个人观点以及所处的地理位置,这些因素都可能影响他们对事实的描述和解释。例如,一位生活在南方的小说家可能会以更加悲观的情绪描绘北方战争的情况,而一位居住在北方的地方官员则可能有不同的评价。此外,由于知识体系有限,他们也很难全面掌握所有相关信息,因此即便是最为精湛的心智分析也有其不可避免的局限性。

当前研究方法及挑战

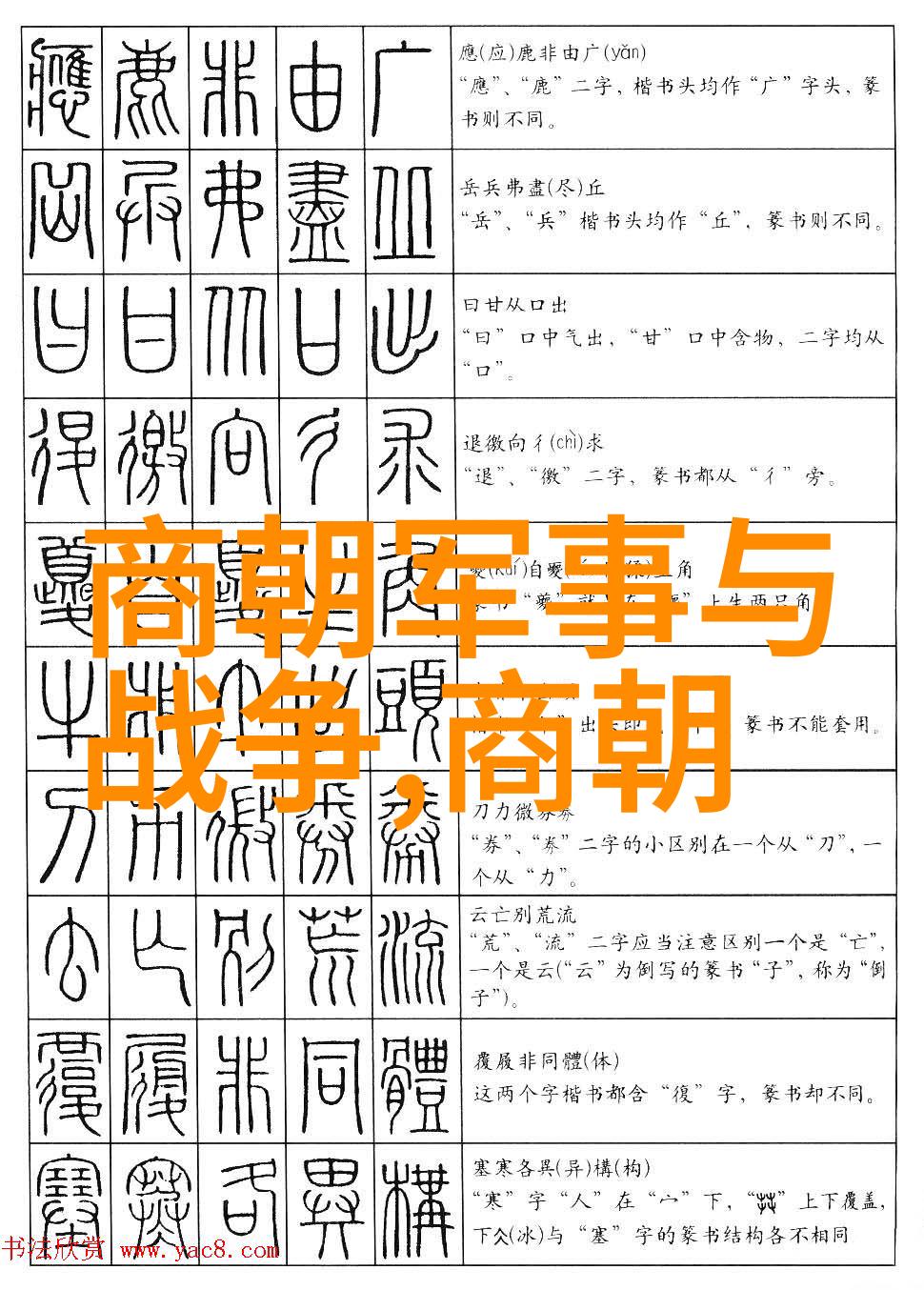

现代研究者借助先进技术,如图像识别、大数据分析等工具,为我们揭示出了更多隐藏在古籍中的秘密。而且,由于科技进步,可以更有效地恢复失效的手写体字迹,从而进一步了解古代社会状况。不过,无论使用何种方法,都存在一个共同的问题,即如何区分那些明显是在现代才添加进去的一部分内容,比如注释或引述,并将它们正确地排除出来,以保证结果的是真正符合那个时代的事实描述。