在中国历史长河中,元朝作为蒙古帝国在华的分支,在13世纪初期建立并至14世纪初期灭亡。关于元朝是否属于外族入侵这一问题,学术界存在不同的观点。以下我们将从几个角度进行探讨。

首先,从政治结构上看,元朝确实是一个由外来民族建立和统治的政权。蒙古人凭借其强大的军事力量和高效的管理体系迅速扩张其版图,最终以大汗之名统一了辽金两国及南宋残部。在这个过程中,他们采取了一系列措施,如设立行省、整顿户籍、推行通货等,以巩固自己的统治基础。

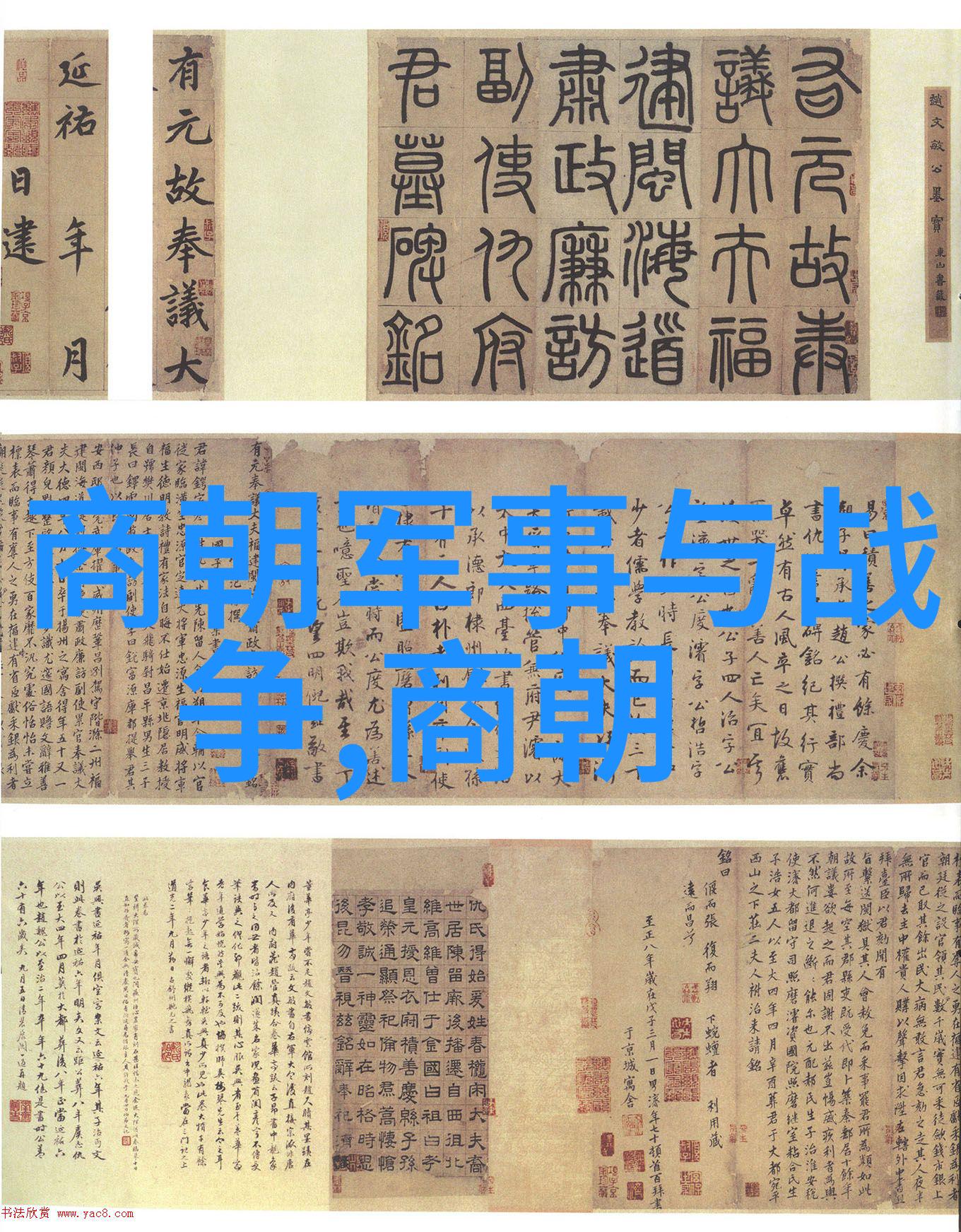

然而,从文化融合和社会发展来看,尽管元朝是由蒙古人所建立,但它也吸收了汉族以及其他各民族的文化元素,并且对中国社会产生了深远影响。在艺术、文学、科技等领域都有明显表现,比如说书法家赵孟頫就曾为忽必烈写过诗歌,还有医学家吴达尔吉创作了一本医书《伤寒论》等。这说明即便是“外族”政权,也不能简单地认为没有任何贡献于被征服者的文化发展。

此外,对于国家内部政策而言,尽管蒙古人的皇帝担任最高领袖,但他们并非完全排斥汉族官员参与政府工作。一些汉人官僚因其才干得到了提拔甚至担任要职,比如著名的丞相朱世杰,他不仅是汉人,而且还曾担任宰相,是元代重要的人物之一。他能够在这样一个“外族”的政府中取得如此高的地位,无疑证明了某种程度上的融合与共存。

再进一步分析经济状况,可以看到虽然蒙古人的征服带来了一定程度上的破坏,但同时也促进了贸易网络的扩展和经济活动的一定活跃化。此时,由于不同地区之间通过丝绸之路等途径交流加剧,使得商品流通更加频繁,这对于后来的商业发展起到了积极作用。

另外,在宗教方面,即使忽必烈尊奉藏传佛教,也同样容忍道教和儒教,并允许这些宗教继续存在。这表明即使是在一个被视为“异域”的政治体制下,也能保持一种开放性的态度,不完全排斥本土信仰系统,而是一种包容多元信仰生活方式。

最后,我们不能忽视的是人们的心理认同问题。当时许多士大夫仍然希望恢复旧日盛唐风光,一些地方武装反抗甚至爆发起来,如红巾军起义,这些现象反映出人们对于改旗易帜或寻求更早前政权形式的心理倾向。但实际上,他们并不代表着整个社会普遍认同“此乃外族入侵”。

综上所述,从历史文献资料可以看出,当时既有一定的封建民族主义情感,同时也有跨越民族界限的情感交往发生。而这正好体现出了国家政治体制如何通过多种手段去塑造自身形象,以及被征服者群体如何根据实际情况选择适应或抵抗策略。这场关系到国家命运的大戏,让我们回望过去,更好地理解当下的世界。