一、明末的动荡与衰败

在明朝由盛转衰的历史事件中,清军入关之前的北方战役是其中一个重要而复杂的阶段。这个时期,明朝正处于内部矛盾激化和外患连绵不绝之际。

二、南明政权的建立

南明政权是在崇祯十七年(1644年)李自成农民起义被镇压后,由郑成功等人在福建诸城所建立的一系列地方政权。尽管这些政权没有统一全国,但它们对抗清军并维持了一定时间,是抵御满族入侵的一个重要力量。

三、内忧外患中的混乱局势

崇祯年间,内忧外患交织,一度使得整个国家陷入了前所未有的危机。经济危机导致社会动荡,而不断发生的大规模天灾自然灾害加剧了民众的情绪不稳定。这一切都为清军未来进攻提供了有利条件。

四、李自成起义与农民战争爆发

在这一背景下,李自成领导的农民起义爆发,并迅速席卷大半个中国。这场运动虽然最终失败,但它削弱了中央政府,使得接踵而至的藩王之争更加凶险。而藩王们之间为了争夺更多实力和资源,不断扩张自己的势力,这进一步削弱了中央集权,为后来的分裂埋下伏笔。

五、宁王靖王益王三藩之乱

宁王朱聿键、益王朱由检及靖王朱YOUYuan因功封疆,在政治上逐渐形成独立性强的藩系,其间相互勾结或独立作战,对抗中央政府。在这过程中,他们利用手中的兵力和财富,与皇帝进行斗争,从而进一步削弱帝国中心集权制度。

六、大臣政治斗争及其影响

随着官僚体系日趋腐败,大臣之间为了个人利益而斗争,也是这一时期不可忽视的一面。他们通过各种手段控制朝廷政策,从而影响到国家治理,使得决策失去效率,加速国力的衰退。此种现象亦反映出士人失势以及知识分子苦恼的问题,是时代变迁的一个标志性现象。

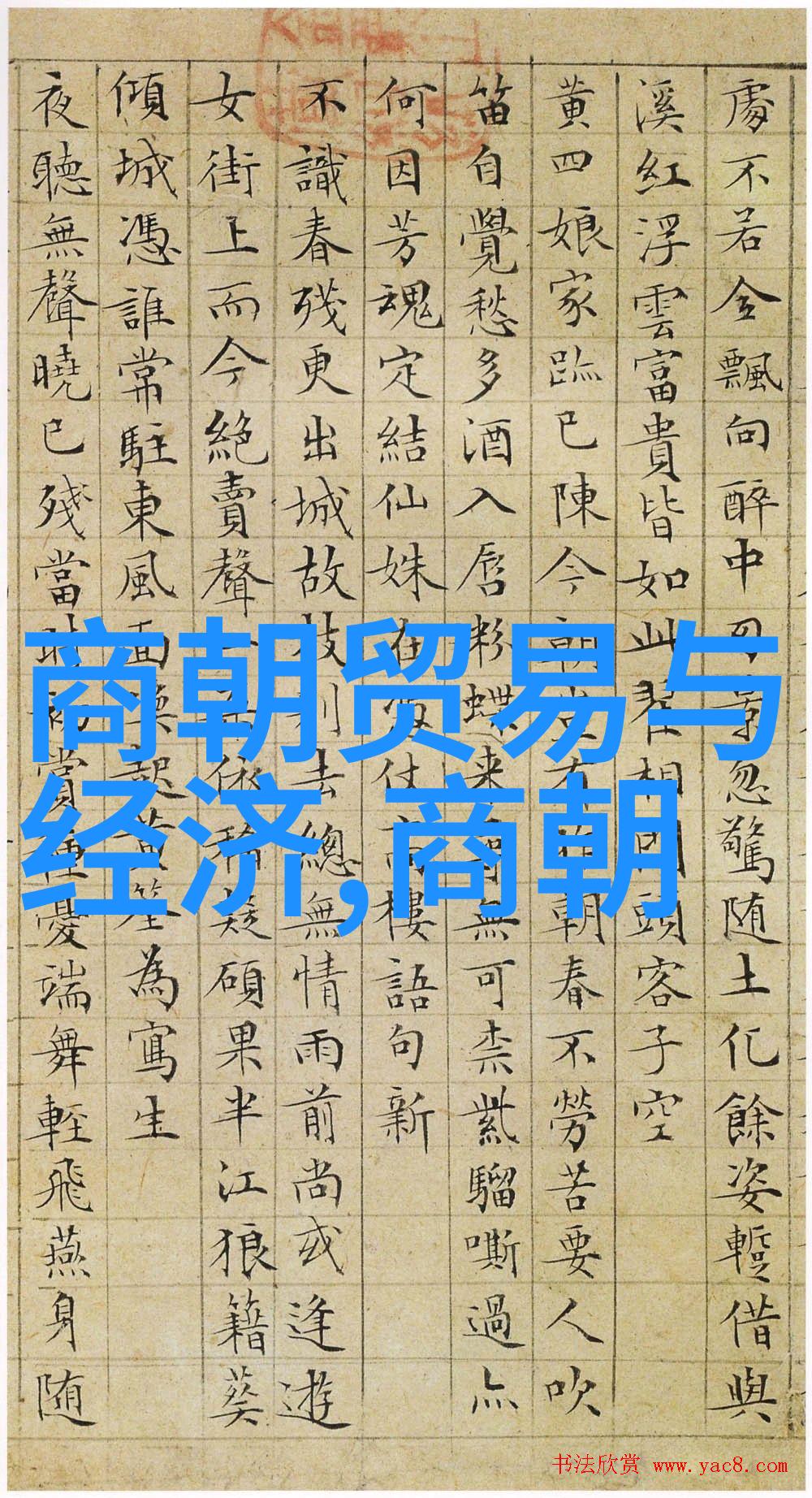

七、高级文人的困境与文化变迁观察

"四大奇书"——《西游记》、《水浒传》、《红楼梦》、《三国演义》的创作年代正值晚明时期,当时文学作品以其深邃思想和丰富内容,被广泛传播。但随着时代变化,这些书籍也开始受到批判,其原著意涵被世人淡忘,最终沦为仅供娱乐阅读的小说,而非深刻探讨社会问题的手段。这体现出了文化价值观念上的巨大转变,以及知识分子的精神世界如何因为环境变化而产生新的认知方式。

八、天启年间的大臣权力斗争及其对国家影响分析

在此期间,大臣如魏忠贤等通过掌握重量级职位,以其个人力量扭转朝纲,并利用宦官势力牟取私利,这些行为严重破坏了正常行政秩序,加速了国家治理能力降低,更直接地推动了解体进入全面崩溃状态。在这种情况下,即便是名将袁崇焕能够暂时挽救局面,他也无法长久支撑,因为周围环境已经难以为继,他最终悲惨身亡也是这个原因之一。

九、中原地区的地理优势消逝与安全威胁增强

由于多年的内忧外患,让原本作为华夏文明摇篮的地理位置逐渐丧失优势,同时安全威胁从未如此迫近。一方面,有着悠久历史与丰富文化遗产的地方,如北京城遭受破坏;另一方面,每一次试图恢复秩序或阻止敌人的尝试,都似乎注定要付出沉痛代价。

十、“万历长夜”:经济危机下的社会动荡情景描写

万历二十三年(1595年),因连续几年的旱蝗灾害造成粮食短缺引发饥荒,而“社稷不安”的局面更让人们感到了前所未有的恐慌。此类事件频繁发生,在各阶层人民心中种下了一片无边黑暗预兆,那些曾经繁荣昌盛的地方现在却显得空虚无声,只剩下孤独一人行走于废墟之中寻找希望,却再也找不到那份昔日光芒。

十一、“社稷不安”:满族民族融合发展背后的隐秘故事

当那些来自遥远草原上的骑士们穿越山川河流,将征服者的心愿植根于中华土壤的时候,他们带来了一个新的命运。而当他们踏上这片土地,他们看到的是一个正在迅速崩溃且毫无防备的人口群体,因此他们把自己视为解放者,将自身定义为保护者。然而,对于那些深知此事真相的人来说,“解放”只是掠夺的一部分,而“保护”的背后则隐藏着不同的目的和野心。

十二、“天启末日”: 清军入关前的最后冲刺

到了1661年,即崇祯十四年的秋季,那位曾经宣布自己是一个“易主”的少年—努尔哈赤已然成为伟大的皇帝。当他决定向南京进犯,就像一场必胜无疑的事业一般展开。他知道,无论结果如何,他已经完成了一项伟大的工作:结束一种古老帝国并开启另一种新纪元。他相信他的子孙会继续他的事业,为那个即将到来的新世界做好准备。而对于站在历史交汇点上的我们来说,我们可以从这段史诗般故事里学到许多关于人类命运永恒且多样性的教训。