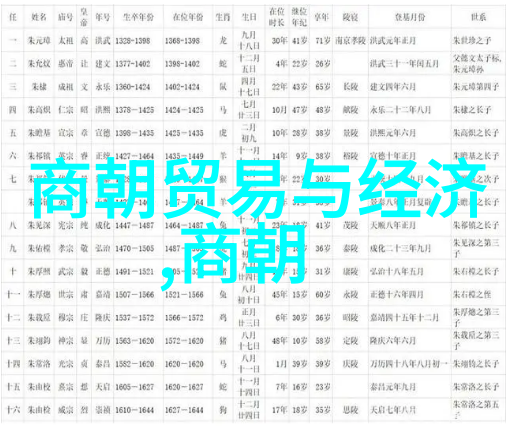

南明朝的兴起与衰落,是中国历史上一个非常复杂而又动荡的时期。在这段时间里,中国大陆被分裂成几个不同的政权,这些政权在名义上都宣称是南明朝的一部分。为了更好地理解这一时期,我们需要对这些政权进行系统的梳理和分析。

首先,我们要明确的是,南明朝是一个指代南方地区在1644年到1683年间存在的一个系列政权,它们是在清朝崛起之前由皇室成员或忠臣所建立的抗清政府。由于这些政权相继灭亡,因此通常将它们统称为“南明”。现在,让我们来详细看看这些政权是如何按顺序出现、发展以及最终走向消亡的。

南明初期:李自成之乱后,北京失守,被迫逃离北方的大量士绅和官员纷纷拥护弘光帝朱 YOUXING 迁至南京建立了临时政府。这一时期,即1653年至1659年的政治局面虽然稳定,但因为内部矛盾加剧,加之国力虚弱,最终未能阻止清军进攻。

南明中期:随着弘光帝去世及之后接连发生内战与外患,不断有新的政治力量崛起并试图重建统治秩序。1660年,一位名叫张煌言的人物成功登基成为永历帝,并设立了一个较为稳定的政府。但即使如此,由于内部斗争不减,对外防御能力仍然有限,最终还是在1673年的邓州之战中被清军击败。

南明末期:此后的几十年里,一系列小规模割据势力不断涌现,其中以郑成功、吴三桂等人最著名,他们分别创建了台湾郑氏王朝和广东益阳王府,但均未能有效阻挡住清军对整个华夏大陆的心脏区域——江南省及其周边地区的全面征服。此后,随着各地抵抗力量逐渐瓦解,大多数反抗者或投降,或流散,而最后,在1683年的昆山会师后,大批余部加入保卫江苏省城,却再次遭遇失败,从而标志着这个时代结束,也标志着“三藩”覆灭。

通过以上顺序列表,可以看出每个阶段都有其特定的背景条件和发展路径,以及对于抵御清廷统一中国努力程度不同。这也从侧面反映出了当时社会经济文化结构变化带来的深远影响,以及传统封建制度自身固有的问题,如中央集权不足、地方割据强盛等,使得整个国家陷入长达四十多年的动乱状态。同时,这段历史也展示了一种共同意志,那就是维护民族独立、宗教信仰自由及传统文化遗产不受侵犯,这种精神激励了一代又一代人的反抗行为,为中华民族提供了前进方向。在研究这一历史时段的时候,我们可以从多个角度来探讨它对现代社会产生影响,比如如何处理同类性别平等的问题或者怎样保持个人身份尊严。