在中国历史上,科举考试一直是士人获取官职的主要路径。元朝虽然是一個以蒙古族为主体的帝国,但它继承了宋代的大观律和明确规定了科举制度,这一制度对于士人的影响深远。

元朝开国之初的科举政策

元朝建立后,忽必烈对待汉族文化持开放态度。他不仅尊重汉族传统,而且采纳了一些汉族的政治和文化制度,如科举制。这种政策有助于稳固政权,让更多的人参与到国家治理中来。

科举考试体系

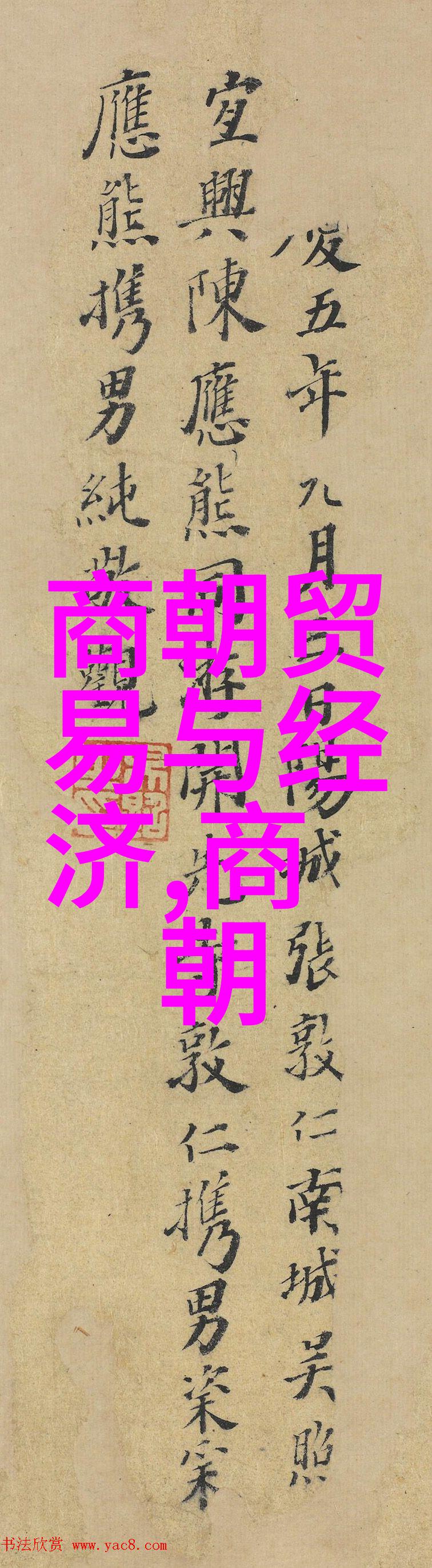

元代的科舉考試包括乡试、会试和殿试三个阶段。乡试分为县与州两级进行,每个地区都设有一个主考官负责监督;会试则在京城(大都)或其他重要城市进行,由宰相等高级官员主持;殿试则是在太庙内进行,是最终选拔人才的地方。在这个过程中,考生需要通过记忆大量诗词、经典、史书以及写作等多种形式来检验其学问和才华。

士人角逐仕途

通过这套复杂而严格的考试体系,许多优秀的小说家、诗人、哲学家及政治家得到了晋升,他们成为了政府中的重要人物,如朱棣即后来的明太祖,他也是这样的途径进入帝位。这一机制鼓励教育发展,使得学习成为社会地位提升的一条通道。

科舉對社會影響

除了為士人提供晋升道路外,科舉还促进了社会教育普及化,对培养读书人的数量产生了显著影响。此外,它也间接推动了儒学思想在社会上的广泛传播,为中华民族精神文化建设做出了巨大的贡献。

科舉與民間社會互動

然而,不同阶层的人群对此系统抱有不同的态度,有些富裕家庭能够雇佣私塾先生教授子弟,而贫穷家庭则难以负担这些费用,这导致知识分子的出身变得越来越倾向于富户门下。而那些没有机会参加竞争的人,则可能转向其他职业如商业或宗教活动寻求生计。

结语:

随着时间流逝,当年的元代已经成为过去,而我们今天仍然可以从它留下的文物遗迹中感受到那份沉淀已久的情怀——一种追求智慧与知识,以期获得世俗荣耀,并为国家服务的心愿。在那个充满变迁与挑战的大历史舞台上,无数勤勉而又渴望成功的人们,用自己的笔墨记录下他们时代的一切,以便将来世人们能了解并思考。但正如一切事物一样,一场新的风暴很快就要吹过来,那就是明清交替时期,对于这一段历史来说,那是一个新篇章开始,也是旧篇章结束的一个标志性时刻。