在中国历史上,北宋(960年-1127年)是南北朝分裂后的一段稳定和繁荣时期,它的兴衰也是一部丰富而复杂的史诗。北宋虽然在政治、经济、文化等方面取得了显著成就,但最终还是走向了覆灭。下面,我们将从六个角度来探讨这段历史事件背后的原因。

政治腐败与中央集权衰弱

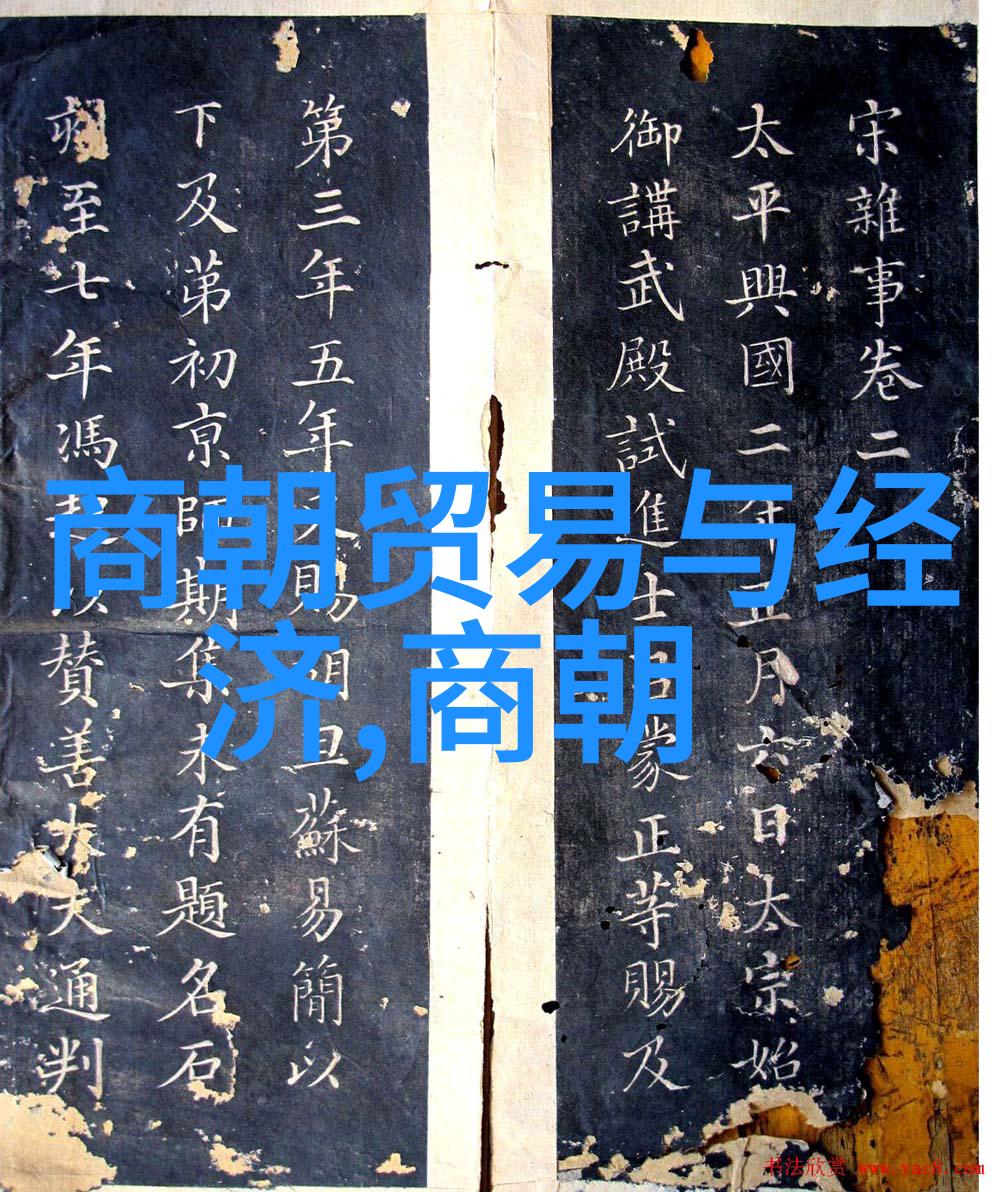

自太宗赵光义即位后,开始了一系列改革,如变法新政、重农抑商等,这些措施确实促进了农业生产力的发展,但同时也导致官僚机构膨胀,贪污腐败问题日益严重。此外,由于长期战争和对外扩张,中央政府对地方控制力减弱,加剧了中央集权体系的不稳定性。这种情况使得国家内部出现了一种松散的局面,使得各地藩镇势力得以壮大,对抗中央政府。

外患加剧与边疆防御难题

由于内部矛盾激化,不断有内乱发生,同时遭遇西夏、辽国等国频繁侵扰,这使得北宋军事上的压力增大。在此背景下,北宋试图通过和平谈判解决冲突,比如签订《绍兴和议》、《绍圣和议》等,但这些都未能有效缓解紧张关系,最终只能不断用金银换取时间,以维持暂时的安宁。这一策略既削弱了国家经济,也无法根本解决边疆安全问题。

经济负担过重与财政危机

为了应对连年的战乱以及维持国家运转所需,北宋政府大量发行纸币,即“钞”,以弥补收入不足的问题。但这一政策却引发通货膨胀,并迅速导致纸币价值贬落,这进一步加剧了民众生活水平下降的情况。同时,因为长期战争消耗巨大,加之税收制度不合理,使得财政形势越发困难。

社会矛盾激化与民间动荡

社会阶层之间存在着明显差距,一部分贵族掌握着大量土地和资源,而普通百姓则生活在贫困中。这类社会矛盾随着时间推移而积累,从而引发民间动荡,如起义运动不断增加,为当局带来了额外压力。在这样的环境下,当地豪强甚至藩镇往往利用民愤为自己谋求更大的利益,从而更加削弱皇权。

文化沦丧与士人失去担当

尽管文人的智慧曾经为帝国带来了辉煌,但是到了晚期,他们更多的是沉浸于书卷之间,与实际政治无缘。当时许多士人仅仅关注学术研究,对现实政治缺乏深刻洞察,或是逃避现实选择隐居或仕途中的小圈子。而真正具备勇气担当的人却寥寥无几,没有足够的人才来辅助帝王处理国家事务,更没有人能够提出切实可行的改革方案来挽救岌岌可危的地局。

结构性的民族主义挑战

作为一个多民族的大国,中国历代统治者都必须面对来自少数民族地区乃至整个东亚地区不同文化背景下的挑战。在这个过程中,有些民族主义意识逐渐形成,并成为威胁到汉族统治地位的一个重要因素。而且,在当时一些少数民族区域发展较快,他们对于汉族主导下的行政管理方式感到不满,这种情绪最终爆发出反抗的情绪,对于帝国来说是一个巨大的威胁。

总结来说,上述六点揭示了北宋灭亡简要概括:其原因包括政治腐败、中枢集权衰微、外患加剧、经济负担过重、社会矛盾激化及文化沦丧,以及结构性的民族主义挑战。这些因素交织产生一种恶性循环,最终导致了盛极一瞬之后迅速崩溃的一代江山。此次灾难教训深刻,是中国历史上一个重要节点,让后世相继出现改革开放,以求实现长久稳定的政治体制。