从红楼梦到紫禁城,揭秘明代文化被如何丑化

历史课本丑化明朝的现象,不仅是对这一时期历史的误解,也是对中国传统文化的一次大规模洗礼。我们常常在教科书中看到,对明朝的批评和贬低,但这些表面上的“批评”,往往掩盖了深层次的歪曲和误导。本文将通过分析《红楼梦》与紫禁城等文化遗产,以此来揭示明代文化被如何丑化,并探讨背后的原因。

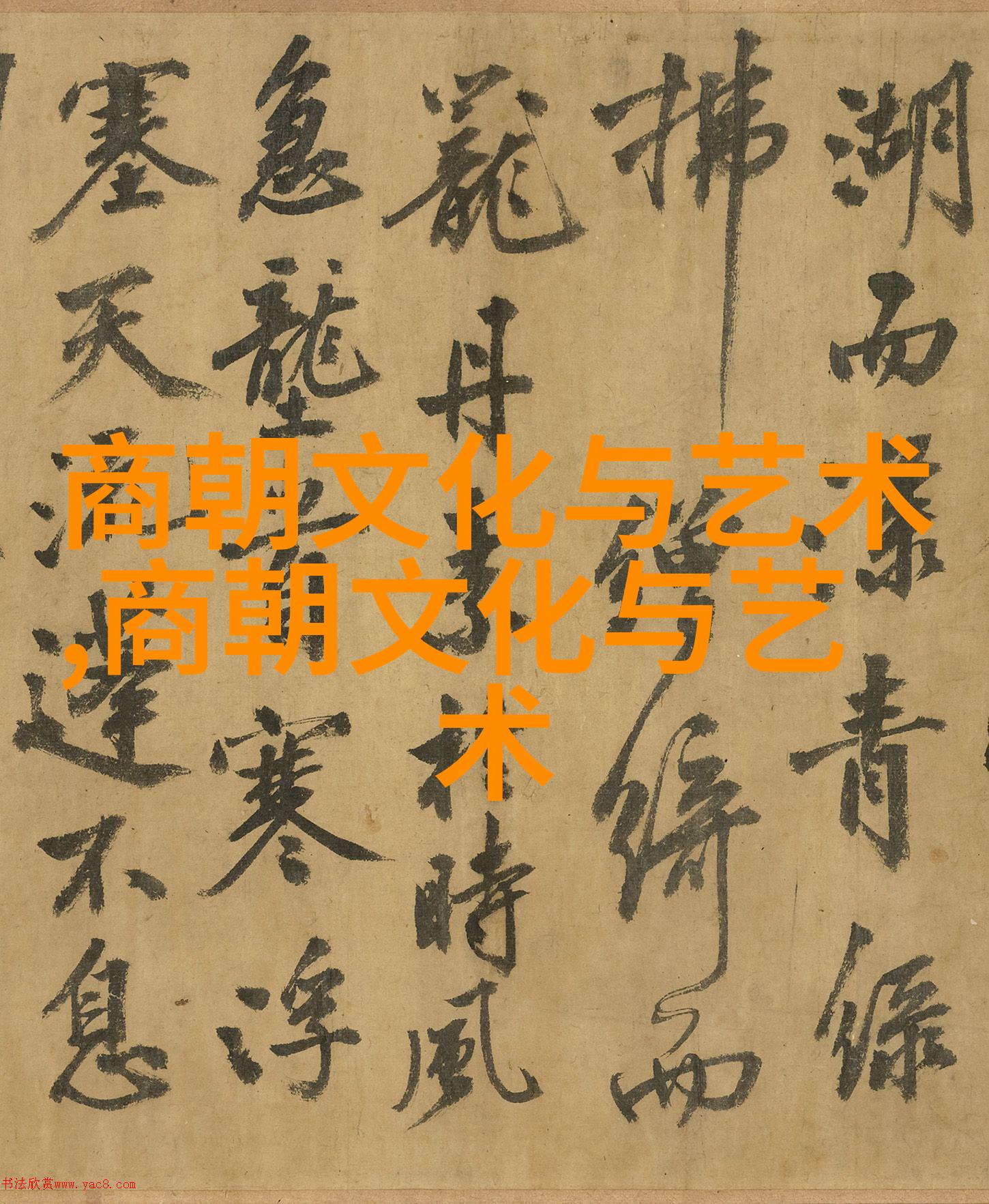

1.1 明代文学之美:《红楼梦》的魅力

《红楼梦》,又名《石头记》,是中国古典四大名著之一。这部作品不仅展现了作者曹雪芹对人性的深刻洞察,更以其丰富多彩的人物形象、精妙绝伦的情节发展和深邃博大的思想内涵,成为了后世读者的喜爱之作。但在许多历史课本中,这部伟大的文学杰作往往只是作为一个例子,用以证明“封建社会腐败”、“官场斗争残酷”的观点,而忽视了它所蕴含的人文关怀和艺术价值。

1.2 紫禁城中的国运转折

紫禁城,是中国皇宫建筑群中的代表,也是北京市的地标之一。作为明清两代皇家居住的地方,它承载着无数历史故事和宫廷生活的细节。在很多课程安排中,紫禁城更多的是作为一个政治中心,用来强调君主专制制度,而不是作为一个艺术与科技交融、东方文化瑰宝展示的地方。这样的教育方式,使得学生们难以全面认识到这座建筑背后的复杂性及其对世界艺术史的影响。

2.0 历史课本背后的真相

对于任何一段历史来说,其评价总会受到时代背景、价值取向以及研究角度等因素的影响。然而,当这种评价变成了刻意夸张甚至扭曲,那么它就失去了科学性,成为了一种偏见或宣传。而对于明朝而言,由于其结束时间较近,因此容易受到当下的政治或意识形态色彩影响,从而导致了严重的一维化或者错误理解。

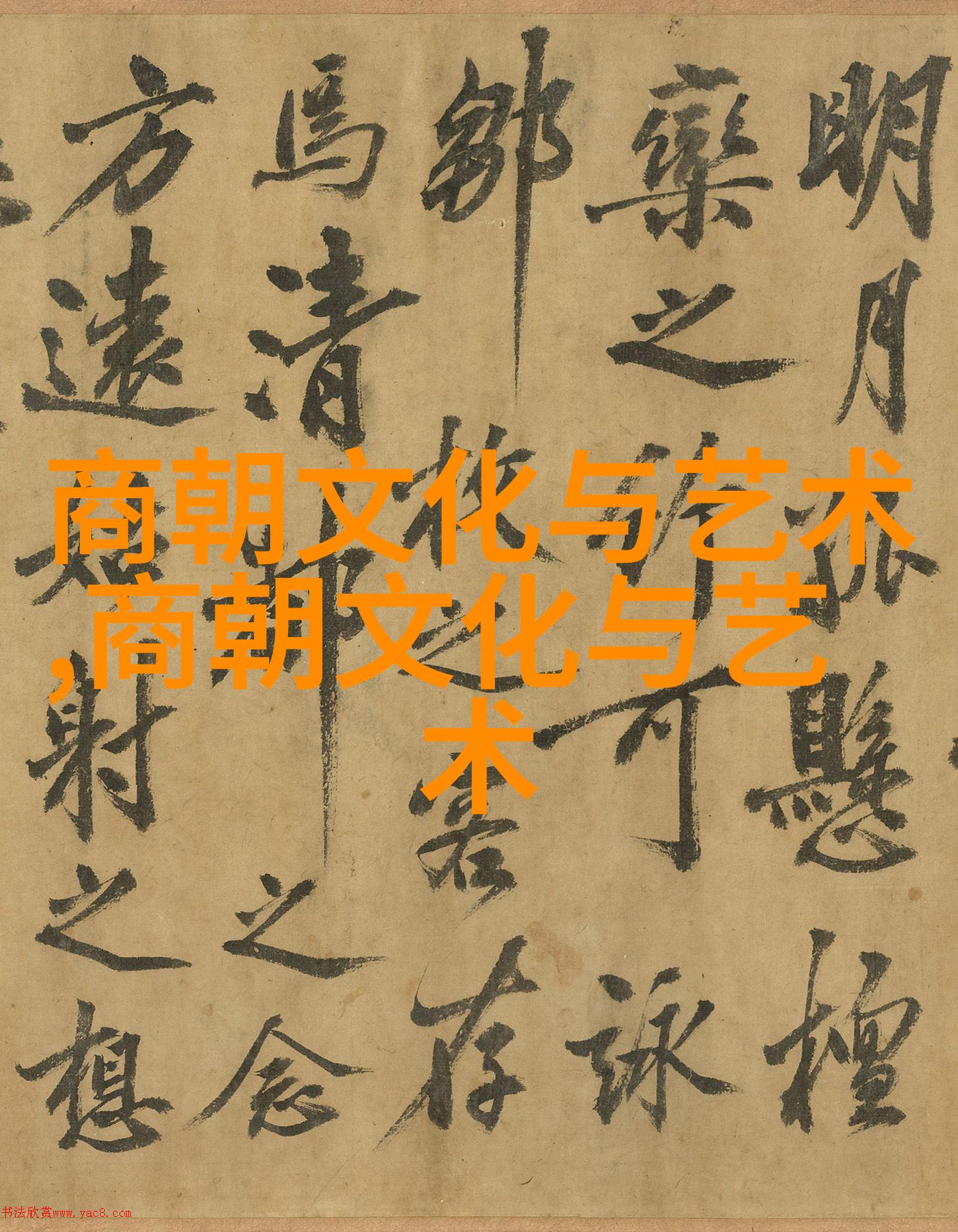

3.0 文学作品中的隐喻与象征

文学作品通常包含着作者个人的情感体验及社会环境反映,因此它们经常成为人们了解过去社会状态的一个窗口。在处理这些作品时,我们应当更加注重其自身内在价值,而非简单地用现代标准去评判。如果我们能够正确理解并欣赏那些曾经流行但现在可能显得过时或不合适的话语,就能更好地理解那一时代的心理状态和社会结构。

4.0 教育目的上的误区

教育应该旨在培养学生独立思考能力、批判性思维,以及道德品质。而如果我们的教学材料只局限于某一种观点或者片面的信息,那么这样做很可能会限制学生眼界,使他们无法形成全面的知识体系。此外,这样的教育也许会造成一种“既视感”,使得学生们认为只有单一正确答案存在,无需再去探索其他可能性。

5.0 反思与未来展望

反思过去关于我国古代尤其是我国古代末期的情况,可以让我们更好地看待当前的问题,同时也为未来的发展指引方向。不论是在学习过程还是日常交流中,我们都应努力纠正那些错误理解,将真正的事实重新摆放在公众面前,让每个人都有机会获得完整且准确的地球村知识基础。这样,我们才能更好地把握自己所处时代,并为构建人类命运共同体贡献自己的力量。