在中国历史的长河中,有许多智者和政治家留下了深远的影响,但孔子的名字无疑是最为人熟知的。他的思想不仅仅局限于儒家学派,还对中国文化乃至世界文明产生了深刻的影响。今天,我们要分享一个历史人物的故事,去探索这个伟大的哲人的生命历程以及他所倡导的道德、政治和教育理念。

孔子的出生与成长

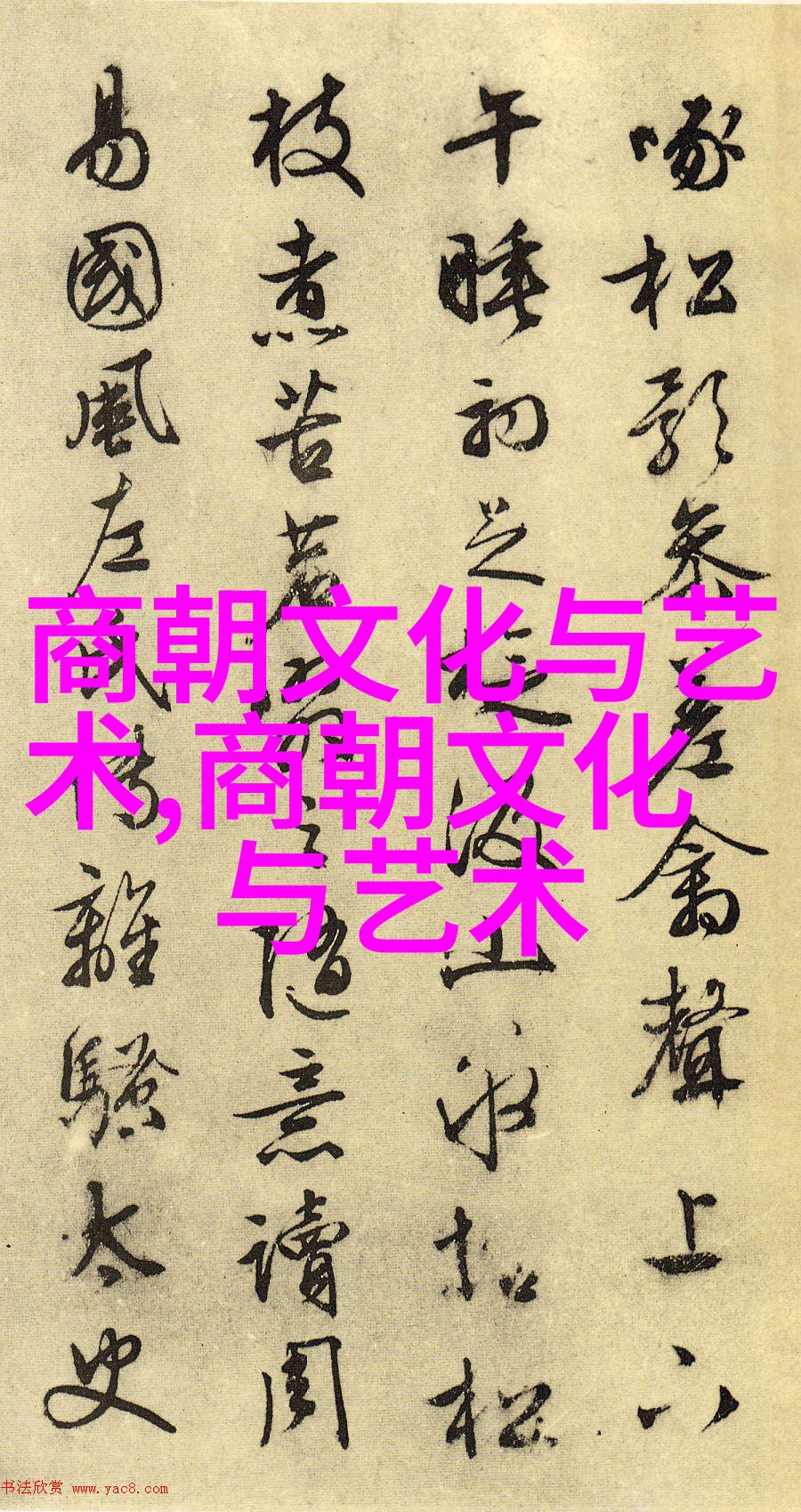

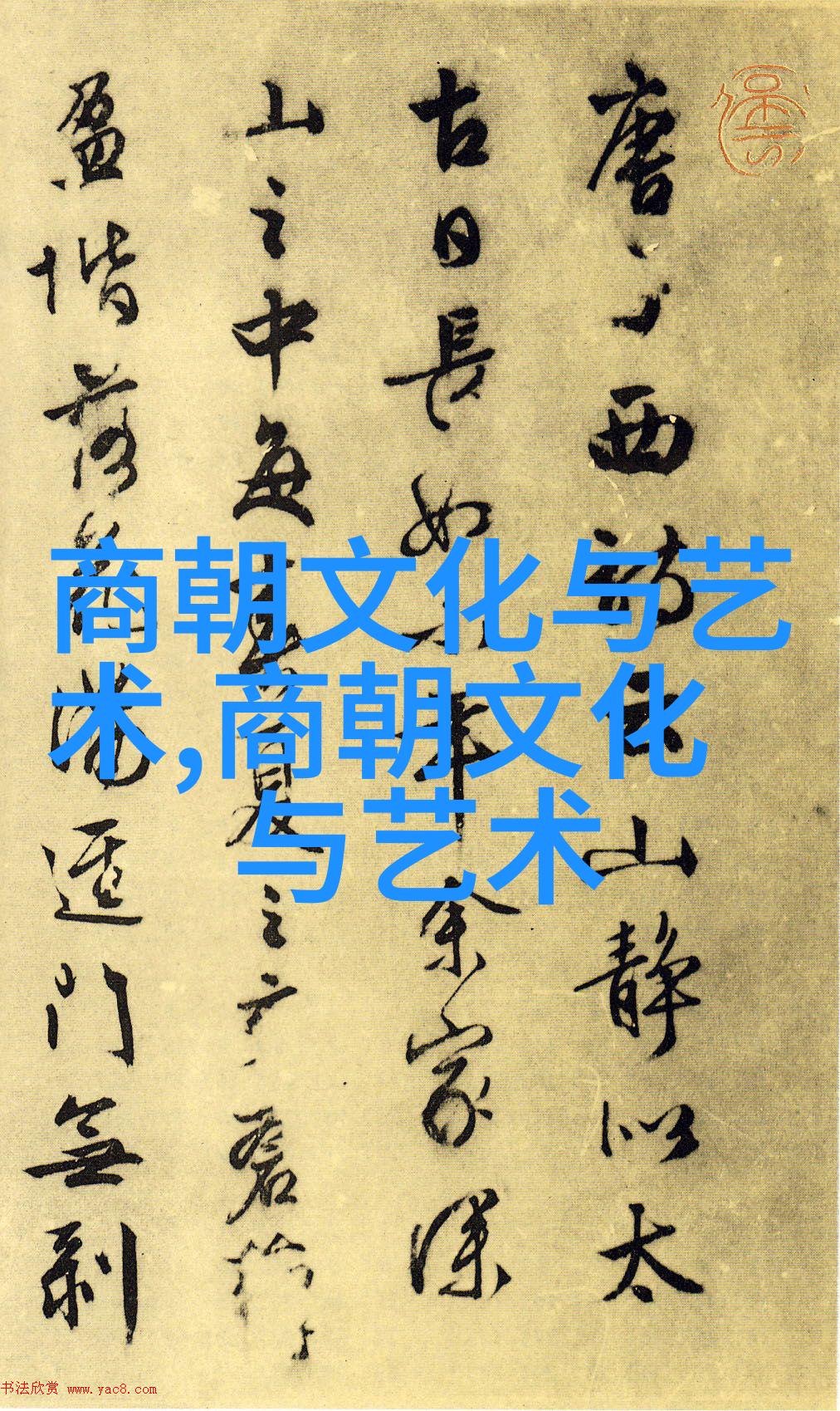

孔子,全名孔丘,是春秋时期(公元前770年—公元前476年)的一个杰出的思想家、教育家。他出生在今山东省曲阜市,属于一个官宦家庭。从小就展现出了非凡的聪明才智,对书法、音乐等都有很高造诣。在学习上,他特别重视礼仪与仁义,这两点后来成为他整个生活哲学的一部分。

孔子的求仕历程

随着时间推移,孔子开始寻找一份能够发挥自己的才能的地方。他先后向鲁国王室推荐自己,但是遭到了拒绝,最终只能流离失所。这段经历让他更加坚定了自己“治国平天下”的理想,并且更加理解到君主制下的困境。

孔子的教学活动

尽管没有得到国家职位,但孔子并没有放弃自己的教书工作。他创办私塾,吸引了一批学生,他们被称为“弟子”。这些弟子来自不同的社会阶层,其中包括一些贵族,也有普通百姓,这反映出孔子的教学非常包容,不论身份如何,都能接受他的教导。在这里,他教授的是以“仁”、“义”、“礼”为核心内容的一套完整体系。

孔子的言行一致

作为一个实践者的典范,孔子始终将自己的言传身教结合起来。在日常生活中,他严格要求自己遵循礼节,同时也鼓励学生们这样做。例如,在饮食方面,他提倡吃饭之时要端坐,以此体现尊重和自我约束。此外,在处理人际关系上,他强调诚信与宽容,从而培养起一群具有良好品质的人才。

孔子的著作成果

虽然我们今天看到的大量关于孔夫子的文献都是由其弟子们根据记忆编写出来,但这并不妨碍我们了解他对儒家的重要贡献之一——《论语》。这部著作汇集了大量讲述他的言行举止以及对学生问答的问题,是研究古代中国社会伦理观念不可或缺的资料来源之一。

孔子的精神遗产

即使逝世多年之后,孟母三迁中的孟母仍然会因为她的儿孙能当朝相而感到欣慰,而这一切都可以追溯到她曾经听过的小说里提到的那个叫做“心之地久矣”的谚语,这个谚语正是由大师级别的人物——孙武所讲授。而孙武则是在战国末期,将军于楚国,由此可见其卓越的地位。而这种文化传承链条上的重要性,可以通过另一个人,如汉武帝来看待。当汉武帝面临重大决策时,就会回顾往昔那些勇敢善良的事例,并借鉴他们给予解决问题提供新的思路。而对于所有这些精神力量,它们源自同一个地方,那就是儒家的根基——仁爱,用以塑造每个人内心真正希望实现的事情,即使是在千年的光阴之后依旧如此重要。但若只考虑自身利益,无疑是不够高尚,因为它不是基于共通价值观,因此不能形成持久稳定的社会结构。这也是为什么人类历史上出现过那么多次变革,而又不断返回原点,因为人类本质中蕴含着一种追求秩序和共同目标的心灵需求,而这种需求正是儒家精髓所在。

因此,当我们分享这个历史人物故事的时候,我们不仅是在回顾过去,更是在寻找现代意义上的指导灯塔。不管时代如何变化,不管技术如何进步,“仁爱”永远不会过时,它代表的是一种超越空间和时间界限的人类情感连接,让我们的行为更接近自然规律,使得我们的社会更温暖,更合理。

最后,让我们再次思考一下,如果你是一个处于动荡时代中的青年,你是否愿意成为那个维系家族荣耀、守护国家安全的人?或者,你是否愿意选择那条充满挑战但又富有可能性的道路?如果你的答案是肯定的,那么你已经走上了跟随古代圣贤脚步,一起探索未知世界的大门。

当然,每个人都有各自独特的声音,所以请继续表达你们的心声,让更多的声音加入这场交流,为未来增添更多色彩吧!