在中国历史上,清朝是最后一个封建王朝,它的衰落和最终覆灭与其内部问题以及外部压力密切相关。其中,对外交政策的制定是一个重要环节,特别是在清末时期,当面临着国力衰退、社会动荡和外部挑战时,这一过程尤为复杂。军机处作为中央决策机构,在这一时期扮演了不可或缺的角色。

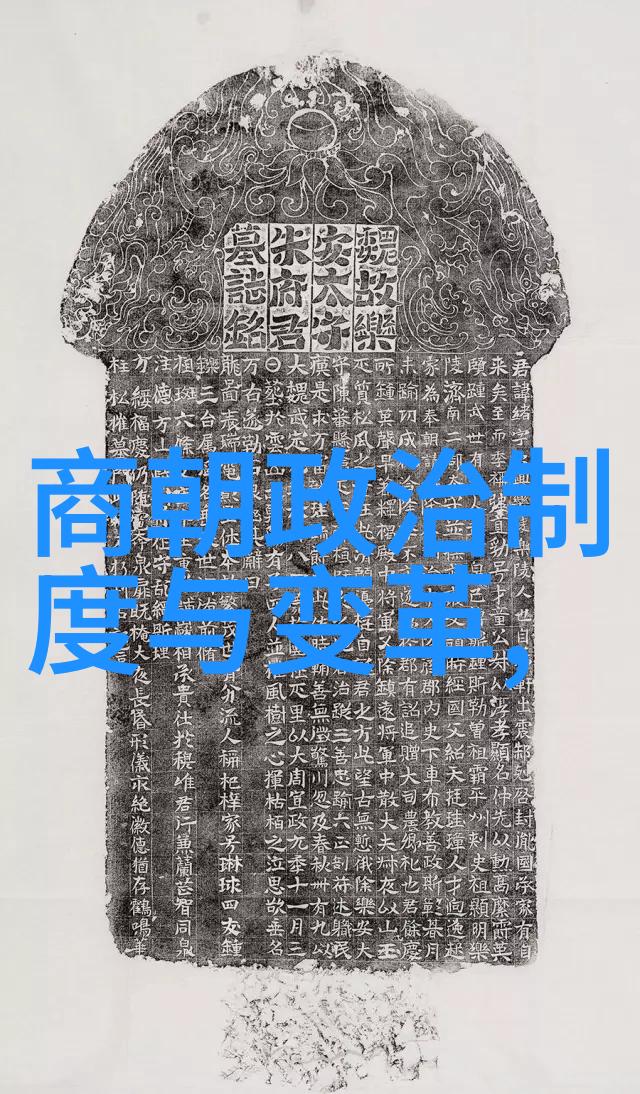

军机处简介

军机处起源于明朝,是一种由几个高级官员组成的小组,他们负责处理紧急事务。在清朝初年,由于需要快速有效地处理国家大事,明末遗留下来的这个制度得到了完善,并成为皇帝直接指挥政务的一个重要机构。随着时间的推移,军机处逐渐发展成为帝国中最高层次的地方政治活动中心,其成员包括各路大臣、官员以及一些专家学者,他们共同参与国家重大决策过程。

清末政治环境下的军机处作用

进入19世纪后半叶,随着西方列强不断侵略和欺凌,以及国内改革思想日益兴起,清政府面临前所未有的挑战。这一背景下,军机处不仅要应对传统意义上的内忧外患,还要适应新型国际关系、新式治理体系等多方面挑战。在这样的环境下,加强中央集权、提高决策效率成了关键,而这正是当时宫廷中的一个主要议题。

改革与开放:新的时代要求

在这种背景下,一些有远见的大臣提出了开国门、学习西方等主张,这些主张虽然遭遇了保守势力的阻挠,但也激发了一系列深刻变革,比如鸦片战争后的第一次鸦片条约签订(1842年),至1858年的《天津条约》,再到1860年的《北京条约》——这些都是中国被迫向西方割地赔款的一系列事件。这一切都使得国内必须进行深刻反思,同时,也促使一些人提出改良之道,以抵御列强侵略。

对于如何应对这些威胁,不同派系内部存在不同的意见。有些人主张维护传统文化和制度;而另一些则认为应当吸取西方经验以增强国力,如林则徐提出的“禁烟”措施,就是基于这样的考虑。但无论哪种方案,都需通过官方渠道进行讨论并得到批准,其中之一就是通过軍機處這個機構來進行決策過程中的諮詢與討論。

軍機處對於國內改革與開放之影響

在此期间,有许多针对近代化建设的问题受到探讨,比如设立洋务局、修铁路、大规模引进洋枪洋炮等。这些都是试图以现代化手段来提升国家实力,以此来抵御列强压迫。此类措施若想成功实施,则必需获得正确的人才支持及政策导向,而这通常涉及到大量的咨询与协商工作,这些工作经常会经过軍機處这样的机构审查和决定。

由于政府内部力量分散且缺乏组织能力,使得实际执行起来十分困难。而更严峻的是,即便取得了一定的成果,也无法根本解决问题,因为根植于长久积累的地缘政治因素仍然存在,而且还伴随着内部分裂问题加剧,从而导致整个国家系统性危机加剧,最终导致了辛亥革命爆发并结束了千年的封建王朝统治周期。

总结来说,在清末时期,当面临著重大的民族危机時候,无论是从防御列強入侵还是从整顿国内乱象出发,都需要迅速灵活地调整既有的体制结构以适应变化,因此軍機處作为中央政府决策机构扮演了极为重要角色,它不仅承担了协调不同派别意见,以及确保各种改革计划顺利推进的事宜,更因为其核心位置而影响到了整个帝国乃至民族命运走向。而尽管如此,由於歷史發展條件限制,這種努力最終並未能帶來預期效果,只能說明當時中國社會經濟結構問題已經無法通過傳統方法來解決,並且體現出古代中國國家運作模式本身固有之限度。