在中华五千年的历史长河中,中文书写艺术展现出一种独特的生命力和韧性。从古老的甲骨文到繁复的隶书,再到简洁的大篆,小篆,这些不同的文字系统不仅记录了中国古代人的思想、文化和社会生活,也反映了当时人们对语言和文字的深刻理解。

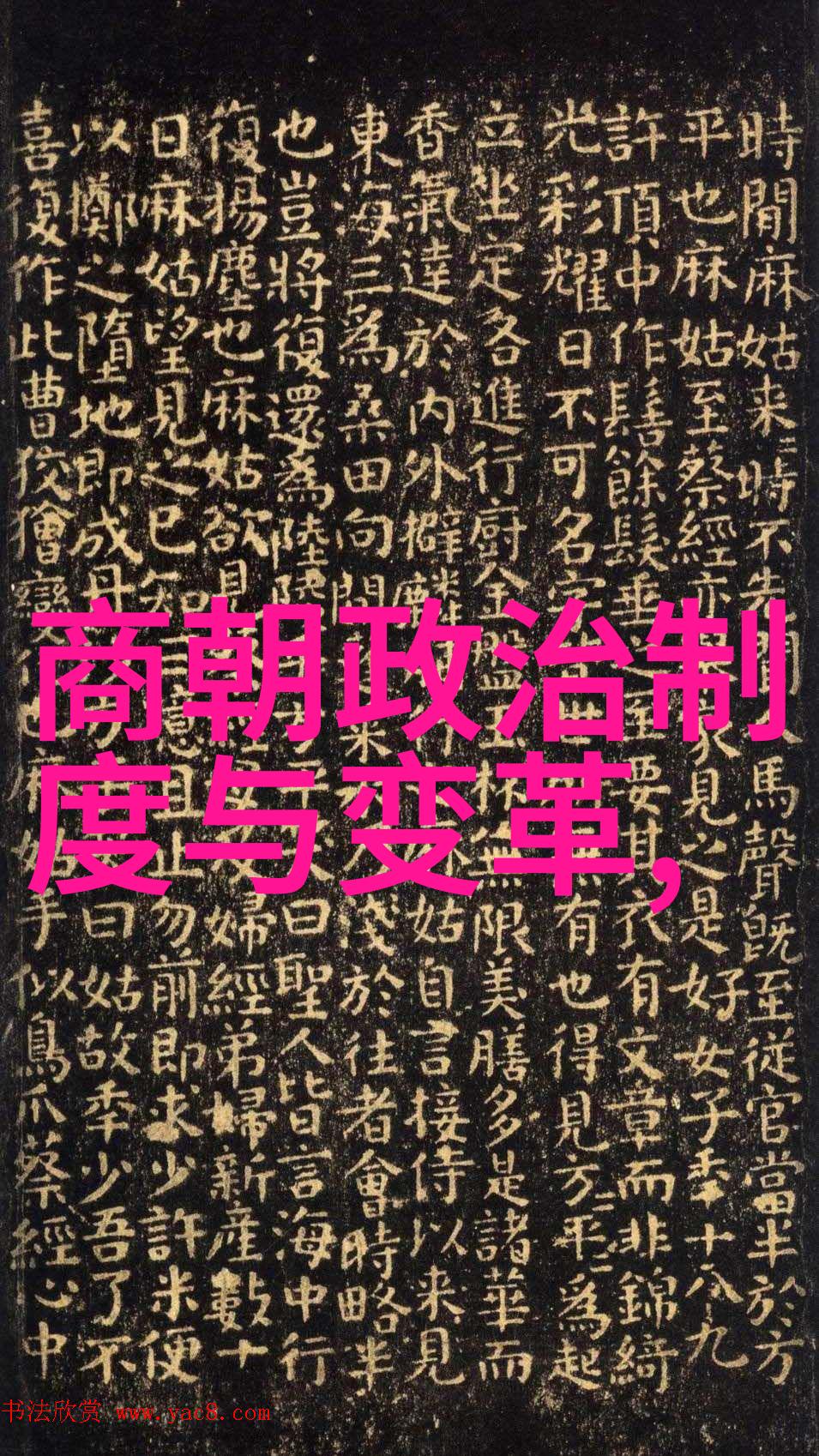

甲骨文是最早的一种中文书写形式,它主要出现于西周初期,大约在公元前1046年至771年间。这是一种石版印刷技术,它使用烧制后的龟甲或兽骨作为材料,用来记录天象、神祇以及政治经济事务等内容。这些龟壳上的刻痕虽然细小,但蕴含着丰富的信息,对研究中国古代历史具有重要意义。

随着时间的推移,文字也逐渐演变成了一种更加普遍化、流行化的工具。在春秋战国时期,一系列新的文字系统诞生,如金文、大篆、小篆等,它们都有自己独特的地位和作用。大篆被用作正式文件和文献,而小篆则广泛用于日常通信与商业活动,这两者共同构成了当时国家治理与民众交流中的核心工具。

秦朝统一六国后,为实现国家统一而需要一个标准化的人民语言,并且通过法令强制推行“正格体”——这就是我们今天所说的隶书。隶书简洁、高效,使得行政管理更加便捷,同时也为后世产生了大量文献资料,比如《史记》、《汉书》等巨著,为研究中国封建社会提供了宝贵资料。

唐宋时期,是中文文学发展的一个高峰阶段。这一时期,不仅诗歌经典如《诗经》、《楚辞》、《山海經》得到广泛传播,而且文学作品以其丰富多彩的情感表达和深邃哲理获得世界瞩目。此外,还有一大批学者致力于对古籍进行整理校注,如欧阳修、苏轼等,他们对于提高读者的阅读水平起到了积极作用。

明清之际,由于科技进步,木活字印刷术问世,使得出版物迅速普及,从此打破了手工抄录时代的手工艺生产方式。这种新型印刷技术不仅减少了出版成本,也使得更多普通百姓能够接触到各种知识资源,从而促进教育普及,对增强民族凝聚力具有重要影响。

进入现代社会,我们面临的是数字化时代,以电子屏幕为媒介交流信息成为主流。但是,在这个快速变化的心态中,我们并没有完全放弃我们的传统文化遗产,而是在不断地寻求创新与传承相结合。在移动互联网兴起之后,一些创新的应用程序将传统汉字融入智能手机,让用户可以在任何地方轻松学习认识汉字,或许这是对"中华五千年"智慧的一次更新换代。

综上所述,从甲骨文到现代汉字,每个阶段都代表了一段特殊的历史脉络,以及人类智慧如何通过符号系统来表达自己的思想情感。此言语之美丽,与中华五千年的辉煌历程紧密相连,是我们这一代人继承并发扬光大的精神财富。而这份财富,不仅局限于纸面上的字符,更包含在每个使用者的心灵深处:它是我们民族精神力量不可分割的一部分,是连接过去与未来的桥梁也是未来发展方向指引灯塔。