在遥远的古老时代,中国这个词汇并未成为今天我们熟知的概念。五千年前,这片土地上的人们用了很多不同的名字来称呼他们的家园。在那时,中国作为一个政治实体、文化中心和经济强国尚未形成,它只是一个由多个部落联盟构成的大陆地区。因此,“五千年前中国叫什么”这一问题引发了人们对历史深层次探索的兴趣。

从史料记载中,我们知道在夏朝时期,大约公元前21世纪左右,早期的地理名称可能是“华夏”,它指的是黄河流域的一些地区,而不是整个国家。但到了商朝(大约公元前16世纪到11世纪),地理名称开始出现变化,人们可能使用了“中土”或“中原”这样的词汇来描述这一区域。

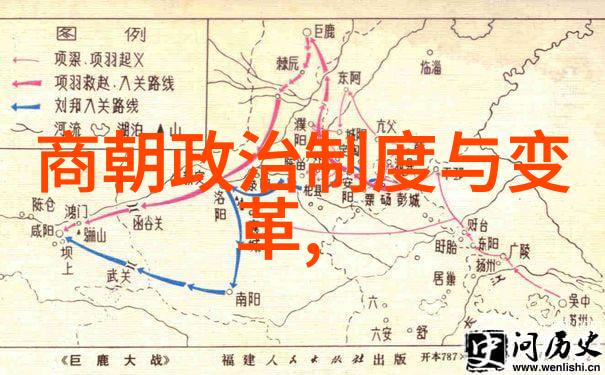

春秋战国时期(大约公元前770至221年),随着诸侯国之间争霸战争的激烈程度加剧,对于国家认同感增强,那些曾经分散的小型政权开始逐渐合并成更大的国家单位,如楚、齐、秦等。而这些国家是否会被统一为一个共同的地理概念仍然是一个开放的问题。

直到秦始皇统一六国后,在221年之前,他将自己的帝国命名为“天下”,这标志着中华文明的一个重要转折点。然而,这个称谓并不完全代表当时所有人对于这个地域的心灵归属。在汉朝以后,“华夏”、“中华”的使用更加普遍,它们不仅仅是指某一特定时间点上的政治实体,更是一种文化和民族身份的象征。

从西周到东汉,再到魏晋南北朝,以及唐宋之交,每个时代都有其独特的地理命名体系,但总体上可以看出,一种向往统一与整合地理命名趋势不断推进。这也反映了当时社会对于中央集权政权认同感的增长,以及对共同文化遗产共享愿望的提升。

到了清末民初,当现代民族主义意识形态兴起,“中国”这个词汇得以广泛接受,并最终成为世界各地广泛认可的一个国家名称。这背后涉及到的历史变迁,不仅是在语言表达方面,也在思想观念和国际关系等多个层面发生巨大变化。

综上所述,从五千年的历史长河里回望,我们发现每一次地名变迁背后,都隐藏着复杂而又微妙的人类情感与社会现实。无论是过去还是现在,“中国”的名字,无疑承载着深厚的情感和丰富的事实,是一种凝聚力极强且具有连续性的文化符号。此外,即使在过去,那些用于描述此处地方的地方性称呼也蕴含了一种特殊意义——它们让我们的祖先能够通过一定的手段连接彼此,将不同部落甚至族群联系起来,为日后的民族团结奠定基础。而今天,在全球化背景下,这样的名字不仅保持着传统之美,还展现出了现代化发展中的韧性与活力。