明朝历史被丑化的原因探究:文化、政治与社会视角下的考察

一、引言

明朝自洪武元年至崇祯十六年,历时二百零四年,是中国封建社会的一个重要阶段。然而,在近现代以来,由于各种因素的影响,明朝历史逐渐被人们所丑化。这不仅体现在文学作品和影视剧目中,也在学术界和公众讨论中得到了反复提及。那么,为什么会有这样的现象呢?本文将从文化、政治和社会三个方面来探讨这一问题。

二、文化层面的原因

首先,从文化层面来看,被丑化的明朝历史与当时流行的一种文学风格有关,即“负面英雄主义”。这种文学风格强调了个人的悲剧性命运,而不是他们的成就。在戏曲和小说等形式中,这种风格常常以悲剧性的形态出现,如《红楼梦》中的贾宝玉、《儒林外史》中的方孝孺等,都给人留下了一种哀愁感。而这种情感上的共鸣,使得人们对这些人物产生了同情,同时也对整个时代产生了一种消极的情绪评价。

其次,还有一点是“时间定律”,即随着时间的推移,一些事情往往会因为新的知识或新事实而变得过时或错误。例如,对于明代末年的农民起义,如李自成领导的大顺军,它们被后世认为是混乱无序,但实际上,它们是一场抗击腐败统治阶级并试图建立更好的社会秩序的努力。

三、政治层面的原因

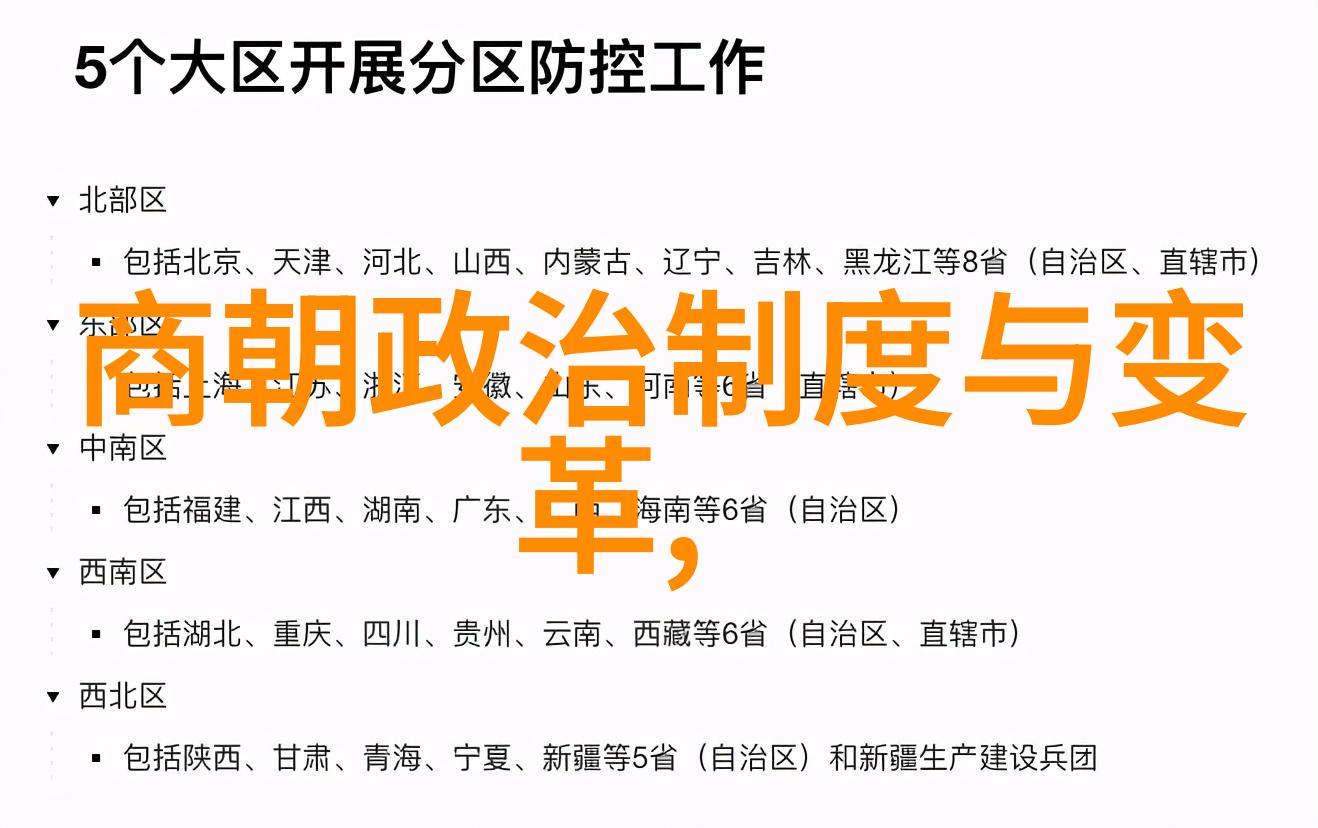

在政治层面上,被丑化的主要表现在对清政府统治初期宣传排满思想,以及反映出晚清政权对于自身前辈(即明朝)的批评。当时的人们为了合理化自己的统治地位,将前朝进行抹黑,以此作为自己正当性的证明。此外,清政府还通过文献整理工作,将一些不利于自己的记录删除或篡改,使得后世了解到的明朝历史充满了缺失和偏差。

四、社会层面的原因

从社会层面看,被丑化也是由于人们对于过去事件记忆模糊以及信息获取方式有限造成的一部分结果。在过去,当信息获取十分困难的时候,只能依赖口头传播,因此容易受到个人经验和主观想象力的影响。此外,由于多数人生活水平较低,他们更多关注的是日常生活中的琐事,而不是深入研究复杂的事务,这也使得对于某些历史事件持有片面的理解。

五、中间结论

总结以上分析,我们可以发现,不同领域都有其独特因素导致了明朝历史被丑化。不过,这并不意味着我们应该接受所有关于这个时代的问题描述,而是应该更加全面地去理解它。同时,也应当认识到,对待古代史料要慎重处理,不断地修正那些基于误解或偏见形成的地狱烤箱式刻板印象,以便更好地为我们的未来提供启示。

六、高度推荐:重新审视历史源材料及文献资料进行深入研究,并结合当今科技手段,如数字技术等,为普通读者提供一个更加真实且接近原貌的古代史景。

七、中长期展望:教育体系需要进一步加强对学生关于如何正确使用史料进行批判性思维训练,并鼓励不同学科之间相互融合,加深对复杂主题理解力。

八、大纲概述:文章通过系统阐述从文化到社会各个方面分析 明朝被丑化的情况,为读者提供一个全方位了解这段历史过程可能遇到的挑战与机遇。

九、小结:

综上所述,尽管存在多方面因素共同作用下导致了我国古代皇室之一——南宋后的另一大帝国——南京临安城之继承者的名字——大宋子孙遗族成为今日世界最大的汉族国家,因而不能直接将全部责任归咎单一部门。但如果要找到根源,则应追溯到那时候受害者的习惯与思考方式,那时候他们很少意识到未来的局势变化,因为他们太忙于解决眼前的燃眉之急。而今天则需要像我们这样回顾过去,用科学方法去揭开尘封已久的事情真相,让后人能够明白一切都是由不可避免但又可以改变的心智决定所塑造出来。