南京被攻占

明朝末年,随着李自成领导的农民起义不断壮大,其势力范围扩展到了整个中国北方。1644年4月24日,李自成率领百万大军包围了北京。在这之前的一天,即4月23日,清军统帅吴三桂背叛明朝,在正阳门外与李自成会师。这一背信弃义的行为使得明朝政权岌岌可危。5月24日,清军入主中都(北京),崇祯帝在煤山(今称角门)被迫自尽。而南京作为明朝的副都,这时也面临着巨大的压力。6月5日,农民起义军首次进攻南京城,但未能成功。此后数月内,又有多次攻击,最终于1645年的夏季,一批来自四川、湖广等地的流寇进入了长江下游地区,他们对南京城进行了一系列猛烈的攻击,最终导致了其被攻占。

清顺治帝即位

清太宗福临去世后,他之子顺治帝继承皇位。他在位期间,对国内外事务进行了系统整顿和改革,以巩固新生的清王朝政权。他采取了一系列措施,如减轻徭役、鼓励农业生产、裁减冗官等,并且开始对边疆地区实行“剿匪”政策,同时派遣使者出使各国加强国际关系。顺治十七年(1659年),他亲征蒙古,为恢复东北边疆而战,此举不仅巩固了国家安全,也为后来的康乾盛世奠定基础。

三藩之乱

南宁侯郑成功是明末抗击荷兰侵略者的英雄人物,他领导台湾抗荷运动取得重大胜利,被封为靖海卫将军。但是随着他的死去以及家人争夺遗产的问题,使得台湾局势动荡不安。郑氏家族内部出现分裂,一部分人拥立郑经为新的统治者,而另一部分则拥护郑克塽继续其父的事业。不久之后,在一次与清政府谈判中失败后,郑克塽决定向清政府投降,从而结束了台湾独立状态。

高鹤度事件

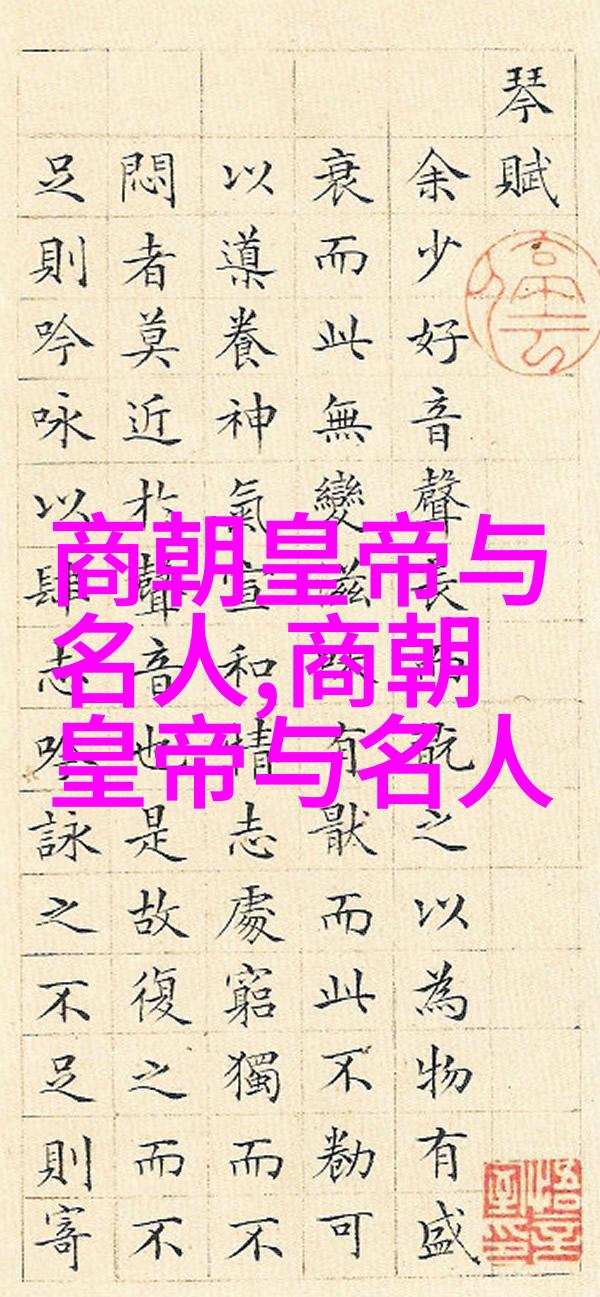

高鹤度是晚期明代著名文学家和书法家之一,他生于陕西延安,是一名忠诚于亡国的人物。在崇祯十四年(1641年),高鹤度因写诗讽刺满洲人的态度而遭到捕捉,并最终被处决。这件事引起了一些学术界及文人朋友圈对于政治现状的深刻反思,以及对于个人命运选择上的沉痛哀悼。

张煌言之死

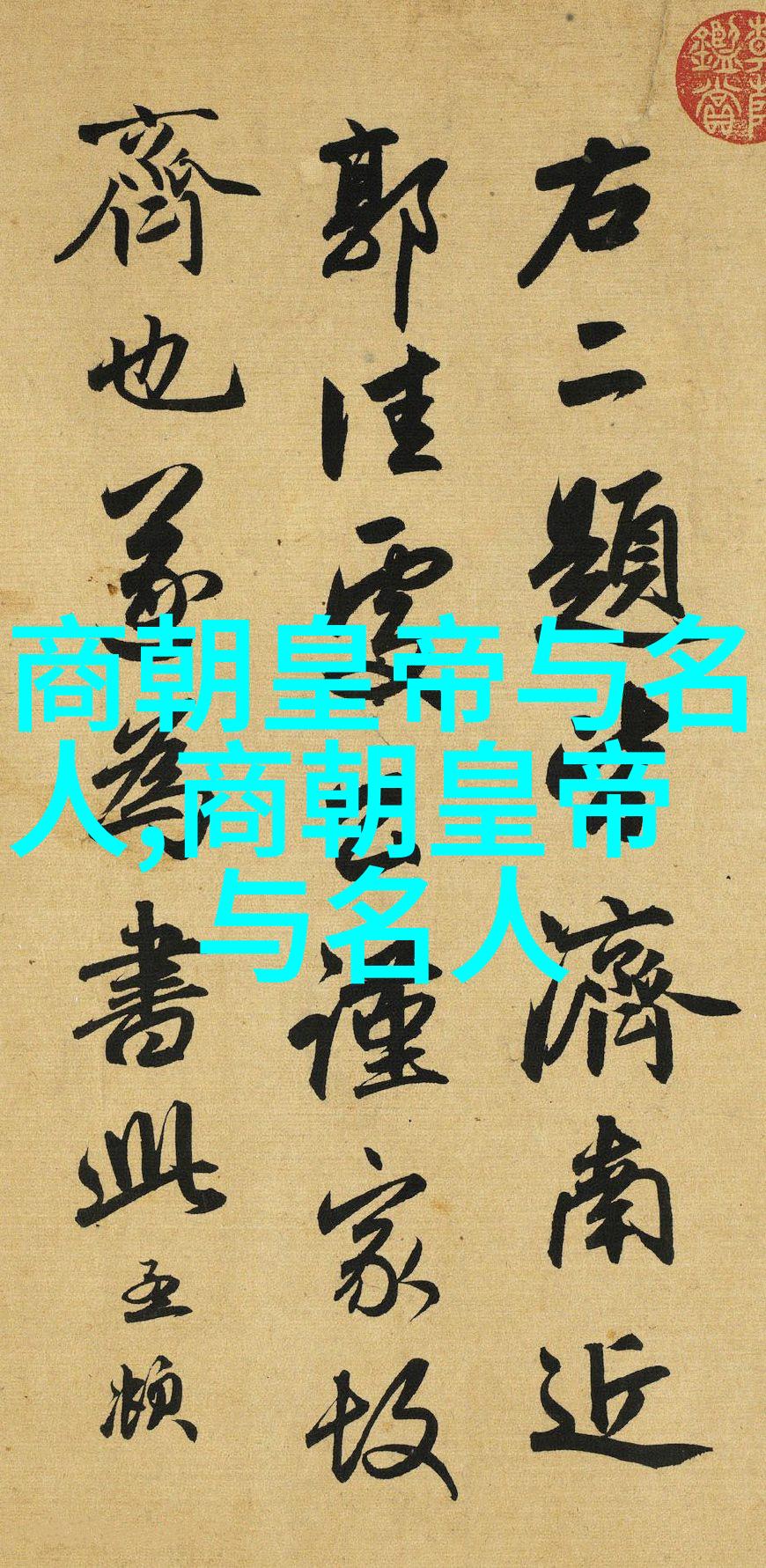

张煌言是一位杰出的学者和思想家,以其博学多才闻名当时。他曾担任过翰林院侍读等职务,因其深厚的文化底蕴和卓越的地理学造诣,被誉为“地理大家”。然而,由于他坚持自己的见解,不愿意迎合政治上的人际关系,因此在晚年的生活非常艰难。当崇祯帝即将灭亡时,他因为坚守传统文化,不肯屈从新政权,便隐居起来。在最后几年的时间里,因为贫困交加,最终身亡。一生追求真知灼见,却无法逃脱历史洪流中的悲剧命运。