在歷史的長河中,明朝是中國古代的一個重要時期,其政治、經濟、文化等各個方面都有著深遠的影響。然而,如何將這段悠久而複雜的歷史進行傳承和研究,是一個值得我們深入思考的问题。在這裡,我們就以“明朝那些事誰講的好”為題,探討文學如何與史實相融合,以及這種融合對於理解和傳承歷史有何作用。

一、文學與史實:兩者之間的小確幸

在現代社會中,“文學”和“史實”通常被看作是兩個分開且互不干預的領域。然而,在早期,它們往往是緊密相關的。在處理過去事件時,作家或編輯會根據他們所掌握的情況來創作,這些情況可能包括個人觀察、口頭傳說甚至是官方記錄。因此,可以說,在某種程度上,每一部關於明朝的事跡作品都是從不同角度解讀並重塑了真实历史。

二、明朝那些事誰講的好:鹿鼎记中的江山易改本质

《鹿鼎记》是一部由金庸所著的小说,以其獨特的人物刻畫和精彩纷呈的情節獲得了廣泛歡迎。但如果我們從另外一個角度來看,《鹿鼎记》也是一部介紹明末清初動蕩變革時代背景的小说。通過主人公韋小寶一系列冒險经历,我们可以窺見那時候社会动荡的情况以及人们对于权力变换的心理状态。这正体现了"江山易改,本质难移"这一哲学原则,即即使国家政权能够改变,但社会底层人的性格与习惯却难以彻底改变。

三、李贽与明末文化大变革

李贽(1527年-1593年),字子非,一名国杰,是中国南京地区的一位思想家,他对中国传统文化产生了深远影响。他主张“天地不仁,以万物为刍狗”,这句话反映出他对人生无常与自然法则无情态度的一种认同。这也反映出一个时代背景下的思潮转变,那就是从封建礼教向更加开放和宽容思想转变,这也是"谁讲得好"的一个考量点,因为他的观点是否能代表整个时代是一个问题,而不是简单的事实叙述。

四、高效率治理下的魏学勋

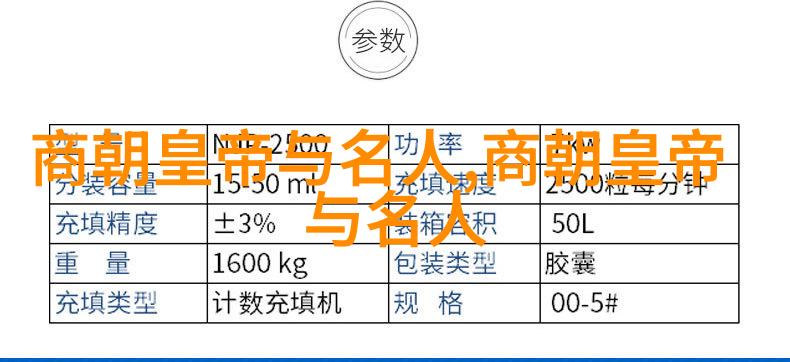

魏学勋(1586年—1648年),晚清时期著名政治家之一,他曾担任过几次地方官员职务,并在南宋后期及元至于开始阶段进行了一系列改革措施,如减免赋税等。这类似于张居正采取的一些措施,他们通过简化官僚体系,加强中央集权来提高政府运营效率,为的是确保国家稳定发展。在这样的背景下,我们可以看到他们这些人物如何利用自己的智慧来应对当时复杂多变的情况,从而展现出他们作为领导者的能力,也就是说,他们在处理国家大事时拥有极高的人才素养,所以他们讲的话很值得我们学习。

五、“四大奇书”的文学价值及其影响力

《红楼梦》、《三国演义》、《水浒传》、《西游记》,它们分别由曹雪芹、小仲宾、一丈青、何遥编写而成,被誉为中国古典文学中的四大奇书,它们以丰富细腻的情节描绘人物心理活动,对后世产生了巨大的影响。而这些作品中,不乏描写历史事件或历史人物,如《三国演义》的诸葛亮,或许因为它们涉及到实际发生过的事情,所以它们成为了解过去一种方式,有时候这种方式比单纯的事实更能触动读者心弦,这也是为什么有人会把这些小说视为“讲得好的”。

总结

文章通过分析一些关于 明朝历史 的文学作品,与此同时还提到了几个具体的人物如李贽、魏学勋等,以及他们对于那个时代背景下文化变化以及政策决策过程中的作用。这些作品虽然基于真实事件,但是由于作者个人的创意加工,使其具有更多艺术性的表现形式,因此既有着丰富的情感内涵,又保持着一定程度上的历史真实性。此外,还提出了这样一种观点:“谁讲得好”,即哪种类型或者哪种方法最适合用来描述并传达过去发生的事情给未来的世代,这个问题其实是一个非常复杂的问题,它涉及到个人价值判断,更进一步来说,就是我们对于美好生活追求的一部分内容。