一、引言

在中国历史上,科举考试一直是士人阶层晋升官职的主要途径。明朝末年,万历年间(1573-1620)正值科举制度鼎盛时期之一,其影响深远,对后世产生了深刻的社会文化效果。

二、背景与意义

万历会试,是指在明朝中叶之后,每隔三年进行一次全国性的考试选拔人才。这场规模宏大的选拔考试,不仅考察了应试者的学识水平,还体现了其文学造诣和政治能力。因此,被誉为“文运双全”的象征,它不仅代表了一个时代的人才辈出,也标志着一种文化精神的传承。

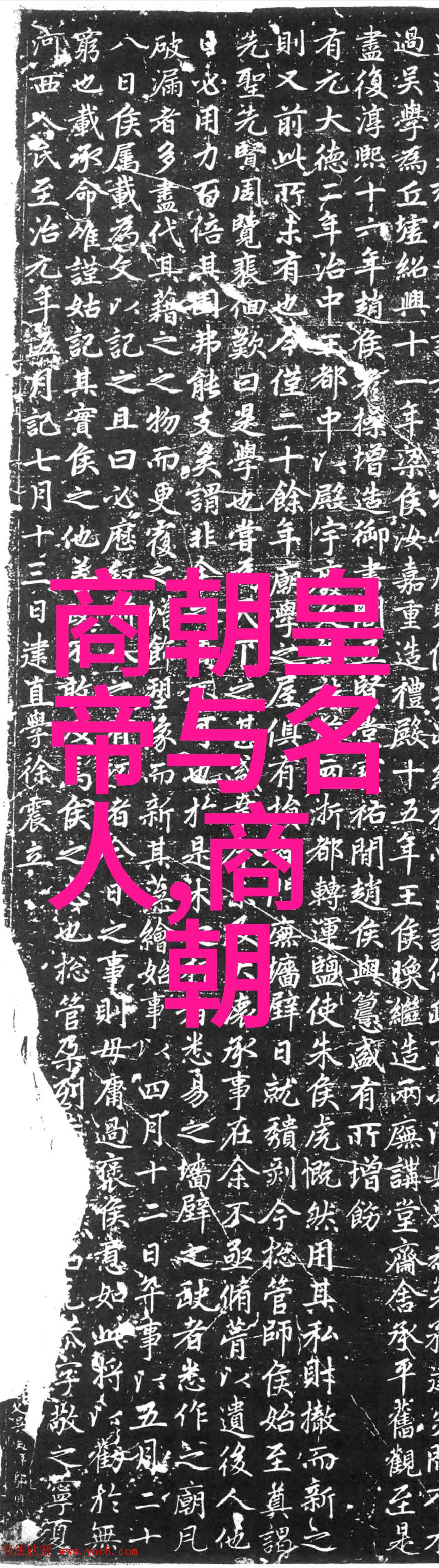

三、会试流程简述

万历会试包括三个阶段:乡试、省试和殿试。首先,在各省设立乡試,让各地选送优秀人才参加;接着,通过乡試合格者进入省城参加本省范围内的考试;最后,在京师(北京)进行殿試,以选择最优秀者入仕。

四、名臣登科

在这段时间里,有许多著名人物通过这场高级别的选拔,如王守仁等,他们以卓越之才而闻名于世。在他们身上,我们可以看出那一代人的学问与品德,并且他们对后来的国家有着不可忽视的地位和影响力。

五、挑战与变革

然而,这个时代并非完全平静。在不断扩张的大量人口压力下,以及财政收入不足的问题,使得这个系统经常面临挤兑的情况。而此时,一些新兴力量开始提出改革建议,比如推广私塾教育来替代官办学校,但这些提议未能及时得到实施,最终导致更大的社会矛盾积累。

六、高潮迭起的心理描写

当人们站在长廊下,书卷翻飞的声音伴随着风中的落叶,那种紧张而又庄严的情绪,无疑是对知识价值的一种颂扬。此情此景,让我们回想起那些曾经踏足过这一片土地上的每一个人,无论是考生还是监考官,他们都将自己的智慧投入到了这个过程中,为整个社会贡献了一份力量。

七、结语

总结来说,明朝末年的万历会试不仅是一个重要的人才选拔机制,更是一次展示知识分子智慧和艺术创作力的平台。这背后的故事,将永远成为历史典故百科的一部分,不断激励后人追求真知灼见,同时也让我们认识到,即使是在动荡不安的时候,只要有坚定的信念,就能够创造出光辉璀璨的事迹。