在中国历史上,明朝被誉为“文化鼎盛”的时代,它的辉煌也伴随着深刻的阴影。明朝第17位帝王是崇祯皇帝,他在位期间,正值清军南下,国家内忧外患,给予了这个年轻而又坚定的君主无比挑战。

首先,要了解崇祯皇帝,我们必须回顾他登基前的背景。在父亲朱由校去世后,由于争夺权力激烈,最终由他的儿子朱由检继承了大宝座。然而,这个年轻人并没有真正掌控国家政局,而是在权臣张居正和其他宦官手中摇摆不定。直到1644年,李自成领导起义军攻破北京,将朱由检逼死,此时一个名叫吴三桂的满洲将领出兵勤王,最终拥立朱由檢之弟——朱聿键登基,是为崇祯皇帝。

第二点要谈到的就是崇祯皇帝治国理念。他是一个严肃认真的人,对待政治问题总是尽力而为,但他的决策往往缺乏广泛听取意见和考量多方面因素的情况,因此常常陷入误判。例如,在面对李自成起义时,他坚持用武力镇压,却未能有效解决内部矛盾,更无法应对外敌威胁。

第三点是他处理抗击清军的问题。在1644年的农历四月初六,当李自成占领北京之后,不久后吴三桂联合满洲贵族发动反扑,并迅速推进至南京。这场战争持续了数月,最终导致南京失守,大批士兵投降或逃散。而崇祯却依然执意抵抗,没有采取任何妥协措施,即使面临绝境,也不肯放弃统治地位。

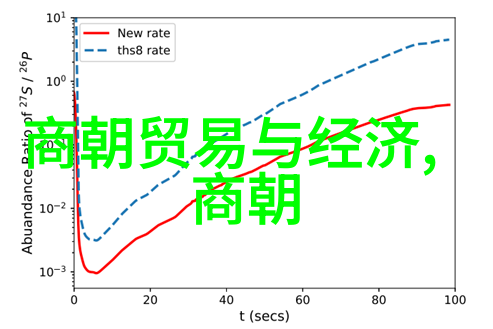

第四点需要强调的是,他对于经济政策的执行情况。由于长期战争耗费巨大,加之国内连续十几年的饥荒和自然灾害,使得民生凋敝、财政困难变得日益严重。但即便如此,崇祯仍旧保持着一贯的一致性,无论内部还是外部,都没有实行有效措施来缓解这些问题,只是一味地加税收,以此来弥补国家损失,从而加剧了人民负担。

第五点要提及的是其家族成员之间复杂的情感纠葛。在一次次挫折与失败中,一些亲信开始背叛他,他们认为这是唯一能够保住自己的方式。而在这过程中,甚至有传言指出,有人企图暗杀他,但最终未能成功,这些事件都让整个宫廷充满了猜疑与恐惧,让人们不知道谁才是真正的心腹或潜在威胁。

最后一点,就是他的个人品质以及对历史命运的一种宿命感。他本身是个非常注重礼仪、文艺爱好者,对艺术尤其有热情,但是这种品质并不能帮助他脱离现实中的困境。当周围的人不断劝告改革弊端的时候,他只是沉浸于书籍文学,不愿意从实际工作中抽身出来去处理事务。此时此刻,他应该意识到自己所处的地位已经岌岌可危,但这一切似乎都只能被视作不可避免的事态发展之一步棋走向另一步棋,为历史留下了一段又一段永恒的话题:

"明朝第17位帝王是谁啊?"

答案显然是在这里——也是最末尾的一个悲剧角色:崇天业(简称:崇天)——虽然名字里含有“天”,但遗憾的是,被记载于史册上的更多像是堕落在地狱般的痛苦与挣扎,以及那份无奈地接受命运安排的一生。一生的努力似乎只不过为了证明一个简单的事实:尽管试图以文字记录一切美好事物,但当时间流转,那些文字也会成为过去,被新的故事所淹没。但即便如此,每个人的存在都是独特且重要的,因为每个人都是那个时代不可替代的一个小小光芒,即使这光芒只照亮自己心灵深处的小角落。