在中国历史上,明朝和清朝是两个相继而立的王朝。它们各自承担着繁重的国家责任,并对国民生活产生深远影响。在这两代人中,贫困问题一直是社会的一个重要议题。人们常常会提问:明朝人穷还是清朝人穷?这一问题似乎简单,却隐藏着复杂的历史背景和多方面的问题。

要回答这个问题,我们首先需要了解明、清两代人的经济状况,以及他们面临的问题。明朝时期,由于人口众多、土地有限以及对外战争等因素,导致了严重的人口压力,这使得大量农民陷入了饥饿与贫困之中。此外,雍正、乾隆年间,因政策失误,如征税过度、官僚腐败等,也加剧了社会矛盾,使得一些地区出现极端贫富分化的情况。

相比之下,清初由于统一战乱后的恢复工作,对农业进行了一些改革,比如减轻徭役负担,但随后又因为种种原因,如反藩镇政策导致地方割据,不断地增加中央集权下的财政负担,这也引发了一系列的经济危机。在康乾盛世期间,由于科技进步和贸易发展,一些城市商业活动蓬勃发展,而农业生产也有所提高。但即便如此,大部分农村仍然存在着较为严重的人口与资源之间关系紧张的问题。

从这些基本情况来看,可以看到,即使是在相对稳定的时代条件下,比如康乾盛世,那么对于绝大多数普通百姓来说,他们依然处于一种相对低下的生活水平。而且,在整个中国历史上,无论是哪个时期,都有许多无法解决的问题,比如自然灾害带来的破坏、战争损失及其他不可预测因素等,它们都可能迅速改变一个地区乃至全国性的经济形势。

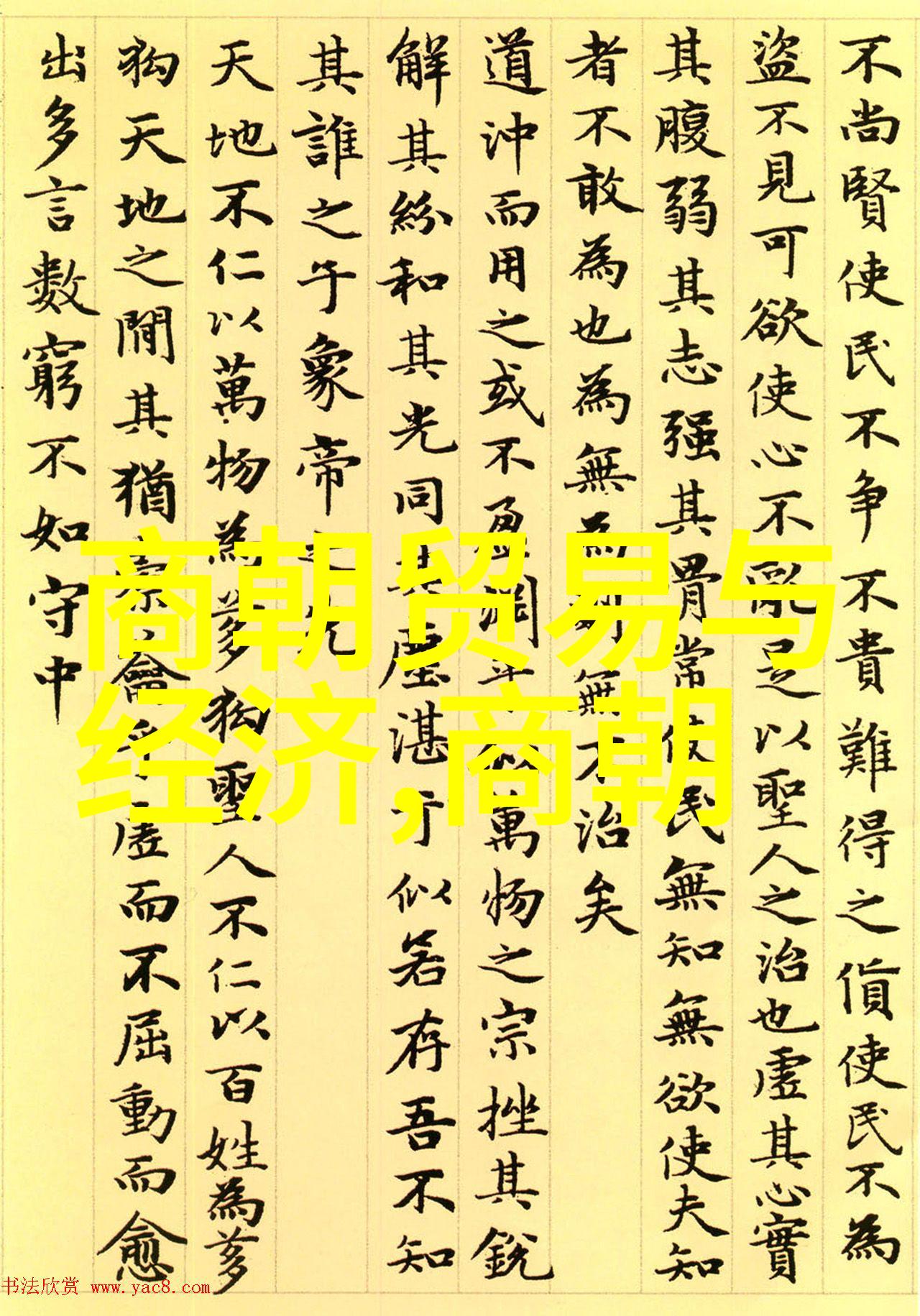

然而,从另一方面来讲,当时政府对于如何治理好这些现象,有着不同的处理方式。例如,在明末李贽主张“让天下无私”这样的思想在一定程度上激励了人们追求知识学习以超越物质层面的限制;同时,“科举取士”的制度虽然被批评为仅仅服务于少数读书人,但它也确实培养了一批能够管理国家事务的人才。这可以说是一种形式上的治理手段。

而在清末,则有更多关于改良制度和政策的一些尝试,如废除奴婢制度(1821年)、设立官督商办银行(1815年)等,以此来促进社会流通和减轻人民负担。但遗憾的是,这些措施并没有完全达到预期效果,因为当时国内外环境变化快,而且内忧外患不断,使得各种政治运动频繁发生,最终未能有效解决长期存在的大量财政赤字问题以及国库空虚的情况。

因此,要判断是否有效治理,就不能只看表面现象,更要考虑到其背后深层次原因,以及是否真的达到了预想中的目的。在这个意义上,我们应该更加细致地分析每个时代不同领域的具体情况,而不只是简单地将其归类为“穷”或“不穷”。

总结来说,尽管两代人的生活境遇差异显著,但我们不能单纯从表面现象去评价清楚政府治理能力究竟如何。而要真正理解当时情形,还需进一步探讨更广泛范围内所有相关因素及其交互作用,以及那些特定事件如何影响整体趋势。