引言

在中国历史的长河中,明朝与清朝的交接是一个转折点,不仅是政治权力的更迭,也是文化艺术、社会经济等多方面深刻变化的时期。这一时期被称为“明清过渡”,其特征鲜明,是研究中国近代化进程不可或缺的一部分。今天,我们将探讨这一时期的人文景观及其对后世产生的深远影响。

明末文化衰落

随着明朝政治腐败加剧,经济危机日益严重,国力衰弱,对外防御能力下降,这些都导致了明末社会和谐大乱局面。文学、艺术等领域也受到了直接影响,出现了一种悲凉消极的情绪色彩,比如著名诗人杜牧在《游园不值》中写道:“花前月下独酌酒,一曲新词到天涯。”这样的情感表达反映了当时人们的心态和生活状态。

清初文化复兴

然而,在这个动荡不安的背景下,有一些新的力量正在酝酿,其中包括文学界对于古典美学追求得以进一步纯化,同时民间艺人的兴起,为后来的清初文学奠定了基础。在这期间,还有许多名士通过科举制度进入仕途,他们往往具有较强的学习能力和创新精神,为清代知识分子的形成打下基础。

文化交流与融合

由于地理位置上的优势以及与东方各国贸易关系紧密,加上中央集权体制下的行政管理,使得北京成为一个国际性的城市,而这种开放性促进了不同民族之间的交流与融合。例如,当时流行的一种服饰——马褂,就是由满洲族传入汉族,并逐渐成为官员们常见服装。此外,从印度传入中国佛教经典,如《心经》,也引发了一场宗教哲学思想的大讨论。

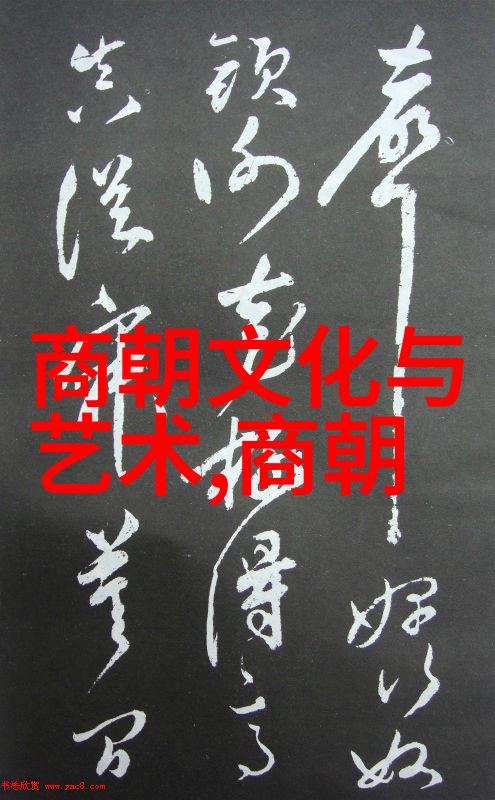

艺术风格演变

在建筑艺术方面,由于继承了宋元建筑遗产,又吸收了满洲族建造风格,使得北京城区呈现出一种独特的地理结构和美学特色。而书画艺术则更加注重工笔画技法,以及对自然之美进行细致描绘,但同时也有人开始尝试其他形式的手法,如水墨画中的意境描写,更偏向于表现个人内心世界。

社会结构调整

随着时间推移,社会结构发生了一系列调整。在农业生产上,由于人口众多导致土地分配问题,这使得农民阶层变得越来越贫困,而手工业者则因为市场需求而获得一定程度上的发展。不过,大量人口从乡村迁徙到城市生活,使得城市居住环境恶劣,与此同时,又激发出了大量劳动力的创造活力。

教育体系改良

教育作为国家政策的一个重要组成部分,在这一阶段取得显著进步。除了科举制度以外,还出现了一批私塾,它们提供的是更为自由、灵活的地方教育模式,对提高普及率起到了积极作用。此外,对儒家思想进行整顿并加以实践也是该时代教育改革的一个重要内容之一。

政治稳定与统治方式转变

虽然从政局看,战乱频仍,但是在军事策略上却逐渐形成一套有效运用武备保护边疆,以柔克刚之策来应对内部矛盾。在处理国内事务上,则更多采用慎重小步骤提案审议制,以减少决策失误。这一过程标志着皇权至上的专制制度开始逐渐走向更加精细化、高效化的运作方式,即便是在不断战争的情况下,也努力维护国家秩序稳定。

结语

总结来说,明清过渡期的人文景观是一个充满矛盾、斗争但又蕴含希望和潜能的时候段。当我们回望过去,就像诗人王勃所说:“欲穷千里目,更上一层楼。”无论是丰富多彩的人物肖像还是沉浮不定的历史命运,都让我们明白,无论时代如何变换,只要保持开放的心态去探索,那么每个时代都会留给我们的都是宝贵财富。