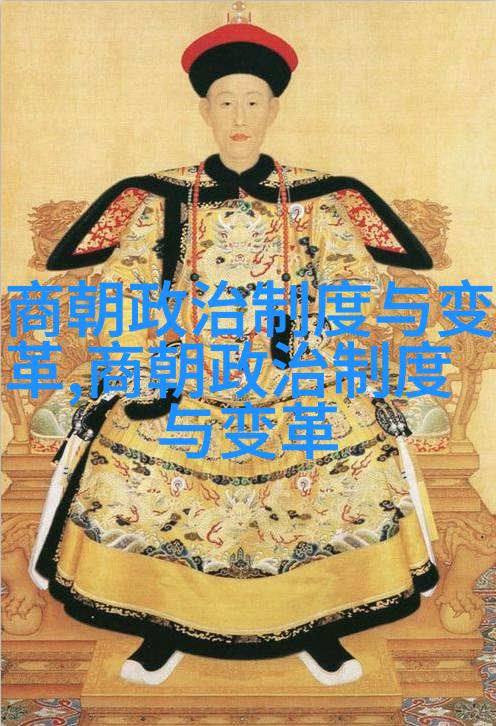

在中国古代的历史长河中,权力的更替常伴随着血雨腥风,而最为人所熟知的便是明朝中期的一场政变——建文帝遇害,朱棣登基。这个事件不仅改变了明朝的政治格局,也引发了无数学者和民众对于“朱棣夺位是正确的吗”这一问题的深入探讨。

首先,我们需要了解一下这场政变背后的历史背景。在建文四年的时间里,太子朱祁镇(即后来的建文帝)被父亲、前任皇帝洪熙元年去世前的指名继承人选定为继承人,但他的统治遭到了大臣们的一致反对,他们认为他年轻无能,不适合担负起国家的大任。因此,当时一些有影响力的官员如杨荣、张源等开始密谋篡改国法,将皇位传给宁王朱祁钰,即朱棣,这一计划得到了许多大臣支持,并最终成功实施。

然而,关于这一系列事件,最大的争议在于是否可以说这是一次“正当”的政变。从法律角度来说,由于建文帝并未正式禅让皇位,因此理论上讲,他仍然拥有君主的地位。而且,在当时社会习惯与法律规范下,一般认为君主只能通过自然死亡或被废黜来失去其地位,而非被篡夺。不过,从实际政治斗争来看,无论如何,这些动作都体现出了一种强烈的手段性质,是一种权力斗争中的必然选择。

此外,还有一点也值得我们注意,那就是历史评价往往会根据不同的价值观念而有很大的差异。如果从一个更加现代化和民主化的角度来审视这些行为,我们可能会倾向于批判这种手段,因为它违背了现代宪法学中的基本原则,如个人自由、平等以及法律面前人人平等。但是在那个时代,对待权力的态度和处理方式完全不同,它们更多地基于家族利益和实用主义考虑。

那么,如果我们站在一个更为宽泛的人类情感层面上思考这个问题,或许就可以看到另一番景象。在那样的封闭环境下,每个人的命运似乎都掌握在少数人的手中,而他们之间相互牵连的情谊与仇恨又复杂多端。这使得任何一次决策,无论其结果如何,都充满了不可预测性和危险性。因此,从某种意义上讲,可以理解为什么很多时候人们会将那些发生在过去的人物及其故事描绘成悲剧性的形象,他们身上的光芒似乎总是因为某种宿命或者偶然而早早消散。

当然,在这样的背景下,也有人试图以各种方式辩护这样做,比如说通过解释这样做符合当时社会结构下的必要要求,或许还要包括那些涉及到高层宫廷斗争的话语。而另一方面,有些学者则尝试借助新的史料分析,以更精确地揭示真实情况,以及探索其中蕴含的问题意识与政策理念。此类研究不仅能够提供新的见解,也能帮助我们更加全面地理解那个时代人们的心路历程以及他们追求稳定的愿望所产生的一系列行为模式。

最后,要回答“朱棣夺位是正确的吗”,并不容易,因为这是一个依赖于具体情况下的判断,而且每个人的答案都会受到自己价值观念、知识水平以及情感投射等因素的影响。当我们的世界变得越来越复杂,我们对于过去事情进行评判的时候,也必须考虑到那种时候文化心理状态、社会结构条件以及道德标准是什么样子的。而就在这样复杂多维的情况下,我们寻找答案,就像是在迷雾缭绕的小径上不断走进深处,只知道一步步向前,不知何时才能找到真正属于自己的答案。但或许正是在这样的过程中,我们才能够真正认识到人类作为的一个伟大特征——即使生活充满困难挑战,但总有勇气去探索,不断追求真理。